「海外の庭のように一年中青々とした芝生に憧れる…」そんな方におすすめなのが西洋芝です。ただし、日本で美しい緑を維持するには、品種選び・夏越し対策・オーバーシードがカギ。

この記事では、西洋芝の種類や管理方法を初心者向けにわかりやすく解説していきます。

自分に適した芝生選びの参考にしてください。

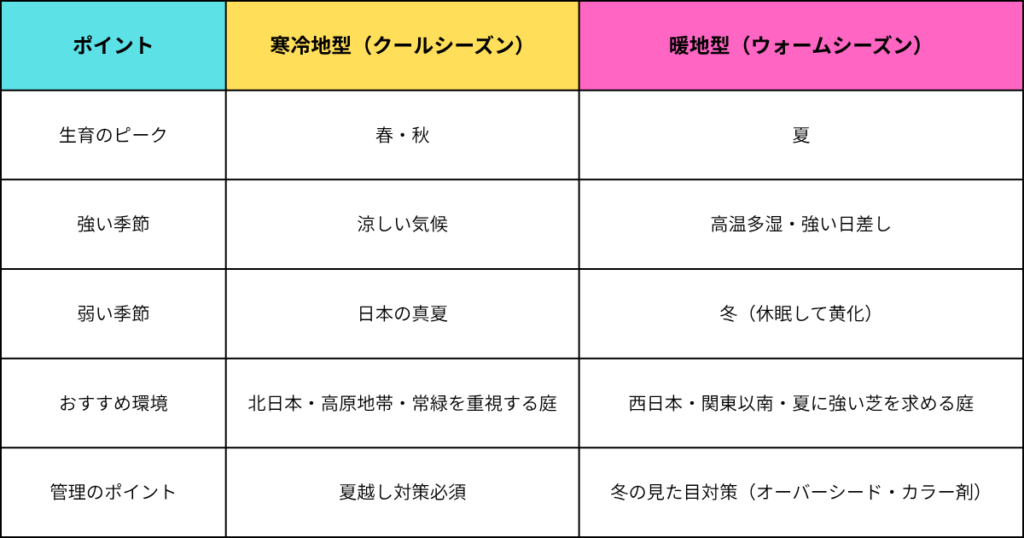

西洋芝とは?寒冷地型と暖地型の違いをわかりやすく解説

「西洋芝を植えてみたいけど、種類が多すぎて迷う…」

そんな方にまず知ってほしいのが、西洋芝は大きく分けて寒冷地型(クールシーズン)と暖地型(ウォームシーズン)の2タイプがあるということです。

そのため、庭の使い方や地域の気候に合わせて選ぶことで、失敗をぐっと減らせます。

寒冷地型(クールシーズン)

生育のピーク

- 春・秋

特徴

- 涼しい気候で緑を保ちやすく、1年を通じて青々とした芝庭を楽しめる

弱点

- 日本の高温多湿の夏に弱く「夏枯れ」しやすい

代表的な品種

ケンタッキーブルーグラス

- 欧米の庭園でも人気。

- 青みのある美しい緑が特徴。

トールフェスク

- 耐陰性・耐踏圧性に優れ、家族で使う庭にも安心。

ペレニアルライグラス

- 発芽が早く、冬のオーバーシード(芝の上にまく方法)に最適。

👉 一年中緑を維持したい方におすすめ。ただし、日本の夏を乗り切るには「風通し」「十分な潅水」「病害虫対策」が欠かせません。

暖地型(ウォームシーズン)

生育のピーク

- 夏

特徴

- 高温に強く、踏まれてもすぐに回復するタフさが魅力

弱点

- 冬は休眠して黄色く枯れたように見える

代表的な品種

バミューダグラス

- とにかく丈夫で運動量の多い庭やグラウンドに最適。

セントオーガスチングラス

- 葉幅が広く、比較的日陰にも強い。

👉 「夏に強い芝」を求めるならこちらが正解。そして、冬の黄化はオーバーシードや芝生カラー剤でカバーできます。

寒冷地型と暖地型の選び方の目安

あなたの庭に合うのはどっち?

- 一年中青い芝を楽しみたい → 寒冷地型(ただし夏越し対策が必須)

- 夏場の強さ・丈夫さを重視したい → 暖地型(冬は休眠するが補助策でカバー可能)

このように、芝選びの第一歩は、「自分の庭の気候条件」と「芝を楽しみたい季節」を考えることです。そのため、まずは小さな区画に試し植えして、管理のしやすさを体感してみましょう。

代表品種とおすすめの使い方

西洋芝といっても種類ごとに特徴や得意な環境が大きく異なります。

そのため、見た目の美しさを重視するのか、子どもやペットと安心して遊べる丈夫さを求めるのか…選ぶ基準によって最適な品種は変わります。

ここでは、代表的な芝の特徴と、おすすめの使い方をわかりやすく紹介していきます。

ケンタッキーブルーグラス(寒冷地型)

特徴

- 青みがかった深い緑色が魅力で、芝生全体が絨毯のように美しく仕上がる。

- 欧米の庭園やゴルフ場でもよく使われる。

おすすめの使い方

- 見た目重視の庭や、来客を迎えるエントランス周りに最適。

注意点

- 涼冷地では管理が比較的容易だが、関東以西では夏越しが大きな壁。

- 日陰や風通しの良い場所を確保し、夏場は潅水・病害虫対策を徹底する必要あり。

トールフェスク(寒冷地型)

特徴

- 耐暑性・耐寒性のバランスが良く、さらに踏圧にも強い「万能型」。

- 葉幅はやや広めだが、濃い緑色で存在感がある。

おすすめの使い方

- 子どもやペットが遊ぶ庭、日常使いの家庭用芝生として最も現実的な選択。

- 管理負担と美観を両立できる。

注意点

- 葉がやや硬めで成長も早いため、芝刈りはこまめに必要。

- ただし、手入れさえすれば、初心者でも失敗が少ない。

ペレニアルライグラス(寒冷地型)

特徴

- 発芽スピードが圧倒的に早く、2〜3日で芽が出ることもある。

- 美しい明緑色で見栄えが良い。

おすすめの使い方

- 傷んだ芝の補修や、冬場に暖地型芝へオーバーシード(追加播種)する際に活躍。

- とくに、「急いで緑を回復したい」ときに頼れる存在。

注意点

- 単独では夏の暑さに極端に弱いため、基本的にはケンタッキーブルーグラスやトールフェスクとの混播(ミックス播種)が前提。

バミューダグラス(暖地型)

特徴

- 猛暑や強い日差し、繰り返しの踏圧にも耐えるタフさが最大の魅力。

- 横に素早く広がるため、裸地化しにくい。

おすすめの使い方

- サッカーや野球など運動量の多い庭や、犬のドッグランに最適。

- まさに「夏に最強の芝」。

注意点

- 冬は完全に休眠して黄色くなるため、見た目を維持したい場合はペレニアルライグラスでオーバーシードするか、芝生カラー剤を併用する必要がある。

品種選びのヒント

- 美しさ重視派 → ケンタッキーブルーグラス

- 初心者・家庭向け万能型 → トールフェスク

- 補修・オーバーシード専用 → ペレニアルライグラス

- タフさ・夏の強さ重視 → バミューダグラス

👉 芝生選びは「庭の環境」と「何を優先するか(見た目・管理のしやすさ・耐久性)」を基準にすると失敗しません。

西洋芝と日本芝の違いをわかりやすく解説

芝生と一口にいっても、「西洋芝」と「日本芝」では性質や管理方法が大きく異なります。

そのため、一年中緑を楽しみたいのか、それとも管理の手間を抑えたいのか…目的によって選ぶべき芝は変わります。

一年中緑を楽しみたいなら → 西洋芝(寒冷地型)

- 春と秋に最も生育が盛んで、冬でも休眠しにくいため、年間を通じて美しい緑を維持できます。

- 欧米の庭園やゴルフ場でよく使われるため、見た目の美しさは抜群。

- ただし、日本の高温多湿の夏に弱く「夏枯れ」対策が必須。

- 潅水・風通し・病害虫管理に手間がかかる点は覚悟が必要です。

手入れを簡単にしたいなら → 日本芝(高麗芝・TM9など)

- 日本の気候に適応しており、夏の暑さや高湿度にも強いのが最大のメリット。

- 管理の手間が少なく、刈り込みや施肥の頻度も西洋芝に比べて少なめ。

- 特に省管理型の「TM9(ティーエムナイン)」は芝刈り回数が年間数回に抑えられ、初心者や忙しい家庭に人気。

- ただし、冬は休眠して黄変するため、冬場に緑を求める方には不向き。

夏の強さを重視するなら → バミューダグラスなど暖地型西洋芝

- 高温に非常に強く、踏圧にも耐えるタフさが魅力。

- スポーツ施設やドッグランにも使われるほど丈夫。

- 夏場は旺盛に成長して青々とした芝庭を維持できます。

- ただし冬は休眠して黄色くなるため、見た目を保つにはオーバーシードや芝生カラー剤で補う工夫が必要です。

「目的」で選ぶのが失敗しないコツ

- 見た目の美しさ&一年中緑 → 西洋芝(寒冷地型)

- 管理のしやすさ&長期安定 → 日本芝(高麗芝・TM9)

- タフさ&夏の青々しさ → 暖地型西洋芝(バミューダグラスなど)

まずは、「緑を楽しみたい季節」と「管理にかけられる手間」を整理すると、自分の庭に合う芝が見えてきます。

種まきと芝張りの基本ステップ

芝生づくりの成功は最初の準備(下地づくり)で8割決まると言われます。

なぜなら、どんなに良い種や芝を使っても、土台が整っていなければ「雑草だらけ」「芽が出ない」といった失敗につながるからです。

ここでは、初心者でも実践できる基本の流れを紹介していきます。

1. 下地づくり(成功のカギはここ!)

土壌pH調整

- 芝は弱酸性〜中性(pH6.0〜7.0)がベスト。

- 酸性が強い場合は石灰を、アルカリ寄りなら硫安などで調整。

排水改善

- 水が溜まりやすい場所は、川砂や軽石を混ぜて通気性をアップ。

- 腐葉土を加えると有機質も補える。

雑草・根の除去

- スコップなどで、徹底的に取り除く。

- 残すと芝と養分を奪い合い、生育不良の原因に…

整地・転圧

- レーキで平らに均し、足やローラーで踏み固めて表面を安定させる。

- デコボコがあると水が溜まり、病気の温床になるので要注意。

👉 ここを丁寧にやるかどうかで、その後の維持管理の手間が大きく変わります。

2. 種まき(春・秋がベストシーズン)

播種のコツ

- 芝の種は非常に小さいので、砂やバーミキュライトと混ぜて均一にまくとムラが防げる。

覆土

- 1〜2mm程度の薄い覆土をする。

- 厚すぎると発芽が遅れ、薄すぎると乾燥して失敗しやすい。

発芽までの管理

- 毎日軽く潅水し、土の表面を常に湿った状態に保つ。

- 不織布をかけておくと乾燥防止&鳥害対策になる。

発芽後

- 芝が2〜3cm伸びたら徐々に潅水頻度を減らし、根を地中に張らせる。

3. 芝張り(ロール芝・ポット苗)

即効性抜群

- 張ったその日から緑の庭を楽しめるのが最大の魅力。

敷き方

- レンガのように互い違いに並べ、隙間を作らないようにピッタリ敷き詰める。

目土

- 隙間や段差を埋めるように目土を散布。

- 乾燥防止と発根促進にも効果的。

仕上げ

- たっぷり潅水して、芝と土を密着させる。

- 最初の2週間は乾燥厳禁。

目的に合わせて選ぼう

- 自然な育成プロセスを楽しみたい人 → 種まき

- 早く緑の庭を実現したい人 → 芝張り(ロール芝)

どちらを選んでも、カギとなるのは「下地づくり」。時間と労力を惜しまなければ、芝は必ず応えてくれます。

夏越しのコツ:高温多湿から芝を守る5つのポイント

日本の夏は芝にとって最も過酷な季節。

なぜなら、高温多湿により「蒸れ」「病害虫」「夏枯れ」が一気に進み、せっかく育てた芝庭が台無しになることもあるからです。

ここでは、初心者でも実践できる基本の対策を紹介していきます。

1. 朝にたっぷり潅水(深水)

- 朝の涼しい時間に、根までしっかり届くようにたっぷり潅水するのが鉄則。

- 表面だけ濡らす浅い水やりは、かえって根を浅くして弱い芝に育ってしまう。

- 夜の水やりは蒸れや病気の原因になるためNG。

2. 風通しの確保(刈りカスは放置しない)

- 刈りカスをそのままにすると、湿気と熱がこもって病気や害虫が発生しやすくなる。

- 芝刈り後はレーキやブロワーでしっかり回収し、芝の間に空気を通すことが大切。

- 可能であれば日陰や風通しを妨げる植栽も軽く剪定すると効果的。

3. 刈高を上げる(5〜6cmが目安)

- 夏場は芝の葉が「天然の日傘」となり、地温の上昇を防いでくれる。

- 短く刈りすぎると、直射日光と熱で芝がダメージを受け、すぐに黄変や枯れ込みが進む。

- 暑い時期は少し長めに残すことが“夏バテ防止”のコツ。

4. 肥料は控えめに

- 夏は生育が鈍るため、窒素肥料を与えすぎると「軟弱な葉」や「病害虫の発生」を招く。

- 与えるならごく少量の緩効性肥料、または液体活力剤で根をサポートする程度に。

- 秋の成長期に備えて“夏は休ませる”イメージを持つのがポイント。

5. 病害虫チェックを習慣に

- 部分的な色ムラ、まだらな枯れ込みは病気や害虫のサイン。

- 早めに発見すれば、殺菌剤や捕殺などで被害拡大を防げる。

- 特に「葉枯病」「ラージパッチ」「コガネムシの幼虫」には注意。

夏は“守り”のシーズン

- 水やりは朝の深水

- 芝刈り後はカスを残さず回収

- 刈高はやや長めに(5〜6cm)

- 肥料は最小限にとどめる

- 毎週の観察で病害虫を早期発見

芝生は夏をどう乗り越えるかで秋以降の美しさが決まります。そのため、無理に成長させるより「守る管理」を心がけましょう。

👉 さらに根を強くするには エアレーションの効果とやり方を参考にしてください。

一年中緑を楽しむ「オーバーシード」という方法

日本芝や暖地型西洋芝は冬になると休眠して黄色く枯れたように見えてしまいます。

そこで、取り入れられているのが「オーバーシード」という管理方法です。これは、冬に強い芝を秋に播いて「冬用の緑」を補うテクニック。

多少手間はかかりますが、1年を通じて青々とした芝庭を維持できる理想的な方法です。

オーバーシードの流れ

1.秋に寒冷地型芝を播種

- 代表的なのは「ペレニアルライグラス」。

- 発芽が早く、冬でも元気に育つ。

- 10月〜11月ごろ、暖地型芝が活動を終える時期に播くのがベストタイミング。

2.冬は寒冷地型が主役に

- 暖地型が休眠して黄化する中、寒冷地型が庭一面を青々と覆う。

- 来客やイベントが多い冬場でも「絨毯のような緑」を楽しめる。

3.春には自然にバトンタッチ

- 気温が上がると寒冷地型は衰え、再び暖地型が旺盛に成長を始める。

- 種をまき直す必要はなく、自然のサイクルで緑が切り替わる。

メリットと注意点

メリット

- 冬でも緑が絶えず、景観性が大幅にアップ。

- 海外のゴルフコースやリゾート地でも定番の手法。

注意点

- 種まき・潅水・肥料管理など手間は増える。

- また、春先にはライグラスが残って混み合う場合があるので、軽い芝刈りや管理でバランスを整えることが大切。

「冬も緑の庭」を叶えるなら

- 日本芝や暖地型芝だけでは冬は黄変してしまう

- オーバーシードを取り入れれば、秋〜春まで一年中緑を楽しめる

- 手間はかかるが、その分「四季を通じた美しい芝庭」が実現できる

年間メンテナンスカレンダー:四季ごとの芝管理ポイント

芝生は「植えたら終わり」ではなく、季節ごとに合わせた手入れが欠かせません。逆にいえば、年間の流れを知っておくことで大きな失敗は防げます。

ここでは四季ごとの基本作業をまとめました。

春(生育のスタートダッシュ期)

施肥

- 窒素を中心にした肥料で新芽を後押し。

- 緩効性を選ぶと管理がラク。

追い播き

- 冬に薄くなった部分にタネを足して芝密度を回復。

エアレーション

- 土に穴を開け、根に酸素を供給。

- 水はけ改善にも効果的。

👉 春の作業で「その年の芝の調子」が大きく決まります。

夏(高温多湿との戦い)

深水

- 朝にしっかり潅水して根を強くする。

- 夜はNG。

通気確保

- 刈りカスや落ち葉は放置せず、蒸れを防止。

守りの管理

- 施肥は控えめ、刈高は5〜6cmに調整。

- 病害虫チェックも習慣に。

👉 夏は「攻めるより守る」。無理に成長させず、枯れさせないことが最優先。

秋(回復と更新のベストシーズン)

オーバーシード

- 冬も緑を楽しみたいなら秋に寒冷地型を播く。

根強化肥料

- リン酸やカリを含む肥料で冬に備え、根を太く。

芝刈り

- 生育が盛んなのでこまめに刈り、冬に向けて密度を高める。

👉 秋の管理をしっかりすれば、冬越し後も青々とした芝に戻りやすい。

冬(休眠と準備のシーズン)

掃除

- 落ち葉やゴミを除去して通気を確保。

- カビや病気の予防になる。

通気確保

- 軽いエアレーションや目土で、根が呼吸しやすい環境を維持。

景観対策

- 必要に応じて芝生カラー剤やオーバーシードで緑を補う。

👉 冬は「休ませる」季節。無理な作業は不要ですが、環境を整えることが春の芽吹きにつながります。

芝生は「年間リズム」で育てる

- 春は攻め(施肥・更新)

- 夏は守り(潅水・病害対策)

- 秋は再生(密度回復・根強化)

- 冬は準備(掃除・通気確保)

このサイクルを意識すれば、芝生は毎年少しずつ美しくなっていきます。

👉 「芝刈りや草刈りが負担…」という方は、無理せずプロに依頼するのも賢い選択。

よくあるトラブルQ&A

芝生を育てていると、誰もが一度は直面する悩みがあります。ここでは、特に多いトラブルをQ&A形式で紹介していきます。

Q1. 夏になると芝が枯れてしまう…

A. 深水・通気・刈高管理で夏バテを防ぐ

- 夏の高温多湿で根が弱るのが原因。

- 朝に根まで届く潅水を行い、刈りカスは必ず回収して風通しを確保。

- 刈高は5〜6cmにして「葉を日傘代わり」にするのが効果的。

Q2. 冬も緑の庭を保ちたい

A. オーバーシードで一年中緑を実現

- 日本芝や暖地型は冬に黄化するため、秋に寒冷地型(ライグラスなど)を播種。

- 冬は寒冷地型が主役となり、春になると自然に暖地型にバトンタッチ。

- 手間は増えるが「一年中緑を維持したい」方に最適な方法。

Q3. 家庭向きで育てやすい芝は?

A. トールフェスクがおすすめ

- 暑さにも寒さにも比較的強い「万能型」。

- 踏圧にも強いので、子どもやペットが遊ぶ庭でも安心。

- 成長が早く芝刈りは必要だが、初心者でも失敗しにくい品種。

Q4. 雑草がどんどん増える…

A. 芝密度を高め、必要なら除草剤も活用

- 芝がスカスカだと、空いたスペースに雑草が侵入。

- 春や秋に追い播きして芝密度を上げれば雑草が生えにくくなる。

- 広範囲に発生した場合は、選択性除草剤を使って芝を傷めずに抑えるのも有効。

Q5. 踏みすぎて一部が禿げてしまう

A. 耐踏圧品種+動線の工夫で解決

- 子どもの遊び場やペットの通り道など、特定の場所だけ傷みやすい。

- バミューダグラスやトールフェスクなど、耐踏圧性の高い芝を選ぶと安心。

- さらに、 stepping stone(飛び石)を置くなど動線を工夫すれば、芝への負担を減らせる。

トラブルは「芝の声」

芝生の不調は、ほとんどが水・通気・品種選び・密度に関わるサインです。

そのため、原因を正しく見極めることで、多くの問題は改善可能。そして、芝の声に耳を傾けながら、少しずつ環境を整えていきましょう。

まとめ:西洋芝で一年中美しい庭を楽しもう

いかがでしたか?

西洋芝を成功させるカギは「品種選び」「夏越し対策」「オーバーシード」の3つです。

とくに、初心者は暑さにも寒さにも比較的強いトールフェスクから始めると失敗が少なく、現実的な選択になります。

また、最初の下地づくりを丁寧に行い、日々の管理(水やり・通気・刈高調整)を意識することで、初心者でも青々とした芝庭を育てられます。

👉 今日からできる行動

- 自宅の気候や庭の日当たり・排水条件をチェックする

- 希望に合う芝を2種類候補に絞ってみる

- 下地用の資材と、種(またはロール芝)を準備する

- 夏に向けて「深水・風通し・刈高5〜6cm」を意識する

まずは小さな区画からでもOK。自分の庭に合う芝を選び、少しずつ「一年中緑の庭」づくりを始めましょう!

関連記事:

- 天然芝と人工芝には「どのようなメリットとデメリット」があるのか?

- 【芝生をやめたい!】手間を減らして美しい庭を実現する方法

- 【芝生の種類と選び方】庭に最適な芝生を見つけよう

- 【完全ガイド】芝生のアリの巣を業者に駆除してもらう方法

- 【外構に芝生を!】費用を節約しながら素敵な庭を作る方法

- 和モダンの庭に最適な芝生の選び方とデザインアイデア!?

- 【芝生の元気がない原因と対策 ♪】美しい庭を取り戻す方法

- 芝生のほったらかしで起きる問題とその対策方法

- 【冬の芝生手入れ法】寒さから芝を守るポイント

- 【姫高麗芝とは?】初心者向けステップバイステップガイド

コメント