芝生が黄ばむ、薄くなる、肥料をあげても改善しない…

その原因、実は「土」にあります。

なぜなら、多くの初心者が葉や肥料ばかりに注目しがちですが、排水・通気・pHが崩れた土では芝は育たないからです。

この記事では、芝生が不調になる理由を土壌から整理し、初心者でも失敗しない改良手順と年間管理をわかりやすく解説していきます。

適切な土壌で育てることで綺麗に保つことが出来ます。ぜひ参考にしてください。

結論:芝生の不調は「葉」ではなく「土」で決まる

芝生が黄ばむ、薄くなる、病気が出ると、多くの人は「肥料が足りない」「薬を使うべき」と考えます。しかし実際は、葉に現れている不調は“結果”で、原因はほぼ土の中にあります。

なぜなら、土が悪い状態では…

- どんな高級肥料を与えても吸収できない

- 薬剤を使っても一時的にしか回復しない

- 毎年同じ場所からトラブルが再発する

という“終わらない芝生トラブル”に陥るからです。逆に言えば、土を整えるだけで肥料の効きが良くなり、病気や雑草も減るのです。

👉 芝生を立て直したいなら、「何を与えるか」より「土が受け取れる状態か」を見ることが最優先です。

肥料や薬が効かない本当の理由

「肥料はちゃんとあげているのに、なぜか芝が元気にならない」この原因のほとんどは、土が“受け取れない状態”になっていることです。

具体的には、次のような状態が起きています。

土が悪いと起きること

- 土が固く締まり、根が呼吸できない

- 水が溜まり、根が酸欠・根腐れを起こす

- pHがズレて、養分があっても吸収できない

- サッチが溜まり、空気と水が遮断される

この状態で肥料や薬を使うと…

- 肥料 → 流れる・効かない・焼ける

- 薬剤 → 一時的に効くが、すぐ再発

という「対処しているのに改善しない」悪循環になります。

👉 つまり、肥料や薬が効かないのではなく、効ける土になっていないのが本当の原因です。

芝生が健康に育つ4つの土壌条件

芝生が本来の力を発揮するためには、次の4つの土壌条件がそろっている必要があります。

① 水はけ(排水性)

余分な水が溜まらず、根が酸欠にならないこと。

- 水たまりが長時間残る → 病気・根腐れの原因

- 排水が良い → 根が深く伸び、夏に強くなる

② 通気性(空気の通り)

土の中に酸素が入り、根がしっかり呼吸できること。

- 土がカチカチ → 根が浅くなり、芝が薄くなる

- 通気が良い → 肥料・水の吸収効率が上がる

③ 栄養(保肥力)

必要な栄養を「溜めて」「使える」状態であること。

- 栄養が不足 → 葉色が悪くなる

- 栄養があっても土が悪い → 吸収できない

👉 量より“バランスと吸収できる環境”が重要

④ 適切なpH(酸度)

芝生が栄養を効率よく吸える酸性度。

- 理想はpH6.0〜6.5(弱酸性)

- ズレると肥料をあげても「効かない芝」になる

この4つが崩れるとどうなる?

- 肥料を増やす → さらに弱る

- 病気が出る → 毎年同じ場所で再発

- 雑草が増える → 芝が負けて密度低下

逆に、この4条件が整うと、特別なことをしなくても芝は安定します。

👉 芝生管理で一番大切なのは、「与える前に、育てられる土かどうか」を確認することです。

芝生に適した土壌の条件【セルフチェック】

芝生の状態は、葉の色や長さだけでは正確に判断できません。なぜなら、本当に見るべきなのは、その下にある「土の状態」だからです。

ここでは、道具がなくても・10分でできるセルフチェックを紹介していきます。そして、ひとつでも当てはまらない場合、芝生は本来の力を発揮できていません。

水はけ・通気性・栄養・pHの基準

まずは、芝生が健康に育つために欠かせない4つの条件を確認しましょう。

① 水はけ(排水性)

目安

- 雨のあと、2時間以内に水たまりが消える

- 表面がいつまでもベタつかない

簡単チェック

- ホースでたっぷり水を撒く

- 30分〜1時間後の水の引き具合を見る

NGサイン

- 翌日も土が湿っている

- コケ・藻が出やすい

👉 水はけが悪いと、根が酸欠→病気・根腐れにつながります。

② 通気性(空気の通り)

目安

- スコップが20cmほどスッと入る

- 掘った土がゴロゴロ固まらない

良い土のサイン

-

白くて細い根がまっすぐ伸びている

NGサイン

- 土がカチカチに締まっている

- 根が浅く横に広がっている

👉 通気が悪いと、肥料も水も“入っているのに効かない”状態になります。

③ 栄養(保肥力)

芝生に必要な基本栄養はこの3つ。

- 窒素(N)・・・葉色・成長

- リン酸(P)・・・根張り

- カリ(K)・・・耐病性・暑さ寒さへの強さ

ポイント

- どれか1つだけ多くてもNG

- 土が悪いと、栄養があっても吸収できない

👉 「肥料はあげているのに薄い芝」は、栄養不足ではなく“吸収不良”の可能性が高いです。

④ pH(酸度)

理想値

-

pH6.0〜6.5(弱酸性)

チェック方法

-

土壌酸度計 or 試験紙で簡単に測定可能

ズレると起きること

- 酸性すぎる → 肥料が効きにくい

- アルカリ寄り → 成長が鈍る・黄ばむ

👉 見た目では分からないため、「肥料が効かない」と感じたら最優先で確認します。

サッチが招く見えないトラブル

サッチとは、刈りカス・古い葉・枯れた根が層状に溜まったものです。

適正ライン

- 5mm以内・・・問題なし

- 10mm以上・・・トラブル予備軍

サッチが厚くなると…

- 空気・水・肥料が土に届かない

- 湿気がこもり、病気が発生しやすくなる

- 害虫の隠れ家になる

見た目は青くても、土の表面で“フタ”をしている状態になります。

👉 「管理しているのに調子が落ちてきた芝」は、サッチが原因のことが非常に多いです。

チェックを怠るとどうなるか(よくある失敗例)

セルフチェックをせずに管理を続けると、次のような失敗が起きやすくなります。

失敗例①:肥料を増やして悪化

- 原因・・・排水・pH不良

- 結果・・・肥料焼け・黄変が拡大

👉 足りないのは肥料ではなく、土の環境

失敗例②:毎年同じ場所で病気が出る

- 原因・・・サッチ・通気不良

- 結果・・・薬を使っても再発

👉 治しているのは症状だけ

失敗例③:雑草がどんどん増える

- 原因・・・芝の密度低下・裸地化

- 結果・・・芝が負け、管理がさらに大変に

👉 雑草は「土の隙」を正直に教えてくれるサイン

失敗例④:「芝生は難しい」と感じてやめてしまう

- 実際は、手順ではなく順番が間違っているだけ

- 土を整えれば、管理は一気に楽になる

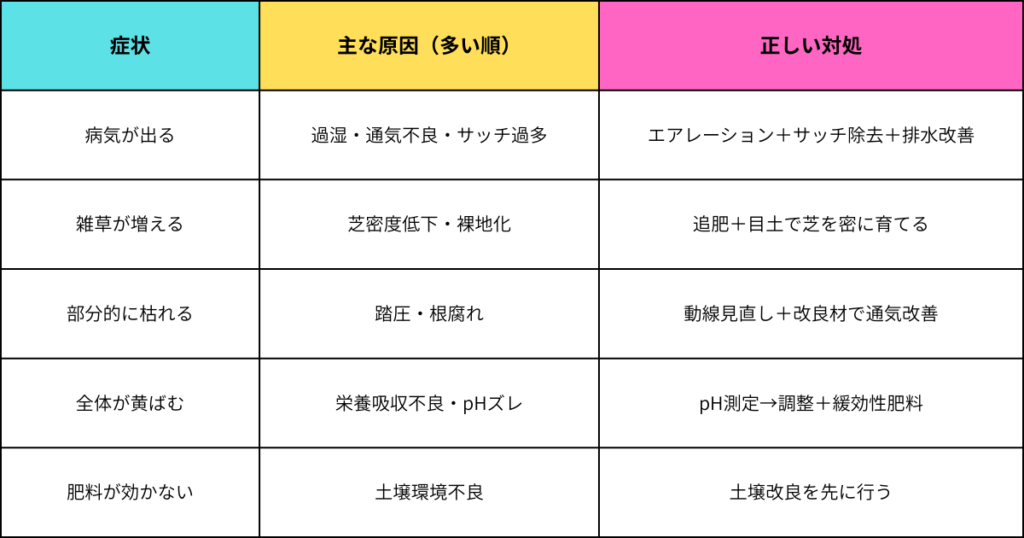

症状別:芝生トラブルの原因と正しい対策

芝生のトラブルは、見た目の症状は違っても、原因が同じ土壌トラブルであることが非常に多いです。

ここでは、「症状 → 本当の原因 → やるべき対処」をセットで整理していきます。そして、「今、何が起きているのか」「何から直せばいいか」が一目で分かるように見ていきましょう。

病気が出る芝生の共通点

赤葉病・ダラースポット・葉腐病など、芝生の病気が出る庭には共通する土の状態があります。

病気が出やすい芝生の特徴

- 雨のあと、土がなかなか乾かない

- 朝露が昼まで残りやすい

- サッチが厚く、芝がムレている

- 肥料を多めに入れているのに元気がない

👉 病気の正体は「菌」ですが、発生原因はほぼ“通気と排水の悪さ”です。

雑草が増える土の特徴

とくに、「雑草が多い=管理不足」と思われがちですが、実際は芝が弱る土壌環境が最大の原因です。

雑草が増える芝生の土

- 芝が薄く、地面が見えている

- 裸地が点々と残っている

- 目土・追肥をしていない

そして、雑草は…

👉 芝が育てない場所を狙って生えてくる“結果”

とくに、除草剤だけで対処すると、芝はさらに弱り、雑草が増える悪循環になります。

根腐れ・踏み固めが起きる条件

芝が部分的に枯れる、踏んだところだけ回復しない場合は要注意です。

よくある原因

- 粘土質で水が抜けにくい

- 人・ペットの動線が固定されている

- 庭に勾配がなく、水が溜まる

この状態では、根が浅くなり、少しの雨や暑さで一気に弱ります。

👉 根腐れは「目に見えた時点でかなり進行」しているため、早めの排水・通気改善が重要です。

黄ばみ・成長不良の見分け方

黄ばみ=肥料不足、とは限りません。実は、原因によって対処法がまったく変わります。

見分けのポイント

- 全体が薄い黄緑・・・栄養 or pH不良

- まだらに黄色・・・排水・根の問題

- 急に色が抜けた・・・肥料焼け・pH急変

👉 「肥料を足す前に、原因を切り分ける」ことが重要です。

症状 → 原因 → やるべき対処【一覧表】

ここで覚えておいてほしいこと

- 症状は“結果”でしかない

- 原因は、ほぼ土の中にある

- 正しい順番で直せば、再発しにくい

初心者でもできる土壌改良3ステップ

芝生の土壌改良と聞くと、「大がかり」「難しそう」「失敗しそう」と感じがちです。ですが実際は、順番さえ守れば、初心者でも確実に効果が出る作業です。

そして、ポイントはたった3つ。

- いきなり掘らない

- いきなり入れすぎない

- いきなり全面でやらない

ここでは、「10分で判断 → 小さく試す → しっかり混ぜる」という安全な3ステップを解説していきます。

STEP1:現状評価(10分チェック)

まず最初にやるべきは、「どこが悪いか」をはっきりさせることです。

① 土の硬さ・色を見る

- 黒〜濃い茶色でフワッとしている → 良好

- 白っぽく、カチカチ → 改良が必要

② 簡易透水テスト

- 直径20〜30cm、深さ20cmほど掘る

- 水を溜めて様子を見る

判定目安

- 30分以内に半分以上抜ける → OK

- 1時間以上残る → 排水不良

③ pHを測る

- 目標:pH6.0〜6.5

- 試験紙 or 酸度計で十分

👉 この3つを見れば、「排水?通気?栄養?pH?」どこから直すべきかが分かります。

STEP2:改良材の選び方【入れすぎNG】

次に、土の弱点を補う資材を選びます。そして、ここで一番多い失敗が「良かれと思って入れすぎる」ことです。

目的

- 排水改善

- 通気改善

- 保水・保肥

- 栄養補給

資材

- 川砂・パーライト

- パーライト・軽石

- 腐葉土・ピートモス

- 完熟堆肥

効果

- 水の通り道を作る

- 空気を入れる

- 水と養分を保持

- 微生物を活性化

量の目安(重要)

- 1㎡あたり2〜5L程度

- 最初は半分量で試すのが安全

👉 迷ったら「腐葉土+川砂」のシンプルブレンドが初心者向きです。

STEP3:混和・耕うんで失敗しないコツ

改良材は、混ぜ方次第で“効く土”にも“ムラ土”にもなります。

正しい手順

- 改良材を表面に均一にまく

- スコップや鍬で20〜30cmの深さまで耕す

- 上下を入れ替えるようにしっかり混和

- 石・古根・多年草雑草を取り除く

- 表面を軽く踏み固める

- たっぷり潅水して土を落ち着かせる

ここが重要

- 浅く混ぜる → 効果が出にくい

- 深く耕す → 根が伸び、排水が安定

👉 「深さ20cm以上」が、芝生改良の分かれ目です。

やってはいけない土壌改良例

初心者がよくやりがちな失敗例を先に知っておきましょう。

NG① いきなり全面改良

-

失敗すると修正が大変

👉 まずは1㎡で試す

NG② 改良材を一気に大量投入

- 排水が良すぎて乾燥

- 逆にベチャベチャになる

👉 少なめ → 追加が基本

NG③ 石灰・肥料を同時投入

-

pH急変 → 芝がダメージ

👉 pH調整と施肥は2〜3週間空ける

NG④ 耕さず「表面に撒くだけ」

-

効果がほとんど出ない

👉 必ず混ぜる

NG⑤ 芝が弱っている時期に深耕

-

真夏・真冬は負担大

👉 春・秋がベスト

そして、ここまでできれば、芝生が育つ“土の土台”は完成です。

pH調整の基本:肥料を“効かせる”ための下準備

芝生の管理で見落とされがちなのが、土壌のpH(酸度)です。実は、どれだけ適切な肥料を与えても、pHがズレていると栄養はほとんど吸収されません。

つまり、pH調整は「芝生に栄養を与える前の下準備」。

そして、この章を理解することで、「肥料を増やしてもダメだった理由」がはっきり分かります。

芝生に最適なpHとズレた時の症状

芝生にとっての理想のpH

-

pH6.0〜6.5(弱酸性)

この範囲では、窒素・リン酸・カリといった主要栄養素を最も効率よく吸収できます。

pHがズレると何が起きる?

pHは、芝生にとっての「栄養の受け取りやすさスイッチ」。そのため、ズレると次のような症状が出ます。

酸性に傾きすぎた場合(pH6.0未満)

- 肥料をあげても色が出ない

- 成長が鈍く、芝が細くなる

- 雑草やコケが増えやすい

アルカリ性に傾いた場合(pH7.0以上)

- 葉色が薄く、黄色っぽくなる

- 根の伸びが悪く、密度が出ない

- 病気への抵抗力が落ちる

👉 見た目だけでは判断できないため、「効かない肥料」の正体はpH不良というケースが非常に多いです。

酸性・アルカリ性それぞれの調整法

pH調整は、少しずつ・時間をかけてが鉄則です。そのため、一度に大きく動かすと、芝生がダメージを受けてしまいます。

酸性に傾いている場合(pH6.0以下)

主な原因

- 雨が多い地域

- 酸性肥料の連用

- 落ち葉・有機物の分解

調整方法

- 苦土石灰:100〜150g/㎡

- 均一に散布 → 表面を軽く耕す

- たっぷり潅水してなじませる

- 2〜3週間後に再測定

ポイント

- 苦土石灰はカルシウム+マグネシウム補給にもなる

- 葉色改善・根の安定に効果的

アルカリ性に傾いている場合(pH7.0以上)

主な原因

- 石灰の入れすぎ

- 水道水に石灰分が多い地域

- コンクリート周辺の庭

調整方法

- 硫黄粉末:10〜20g/㎡

- 薄く散布し、表面に軽く混和

- 潅水して徐々に効かせる

- 1〜2ヶ月後に再測定

ポイント

- 効果はゆっくり

- 焦らず段階的に下げるのが安全

pH調整でよくある失敗

pH調整は「正しくやれば効果大」ですが、失敗すると逆効果になりやすい作業でもあります。

失敗例①:石灰を一気に大量投入

- pH急変 → 芝がショックを受ける

- 黄ばみ・生育停止の原因

👉 必ず少量ずつ

失敗例②:施肥と同時にpH調整

- 肥料成分が吸収阻害

- 肥料焼けのリスク増大

👉 2〜3週間は間隔を空ける

失敗例③:測らずに感覚で調整

- 見た目ではpHは分からない

- 調整が的外れになる

👉 必ず測定してから

失敗例④:毎年なんとなく石灰を入れる

- 気づかないうちにアルカリ過多

- 「原因不明の不調」を招く

👉 石灰は“必要な時だけ”

覚えておきたいポイントまとめ

- 目標はpH6.0〜6.5の安定

- 調整は「ゆっくり・少量・再測定」

そして、pHを整えるだけで…

- 肥料の効き

- 葉色

- 病気への強さ

が一気に改善する

このように、pHが整えば芝生は「与えた分だけ応えてくれる状態」になります。

“呼吸する土”を保つ3つの定期メンテナンス

芝生を長くきれいに保つコツは、「たくさん手をかけること」ではありません。本当に重要なのは、土が空気・水・栄養を通せる状態=呼吸する土を維持すること。

そのために必要なのが、次の3つの定期メンテナンスだけです。

- エアレーション

- 有機物の薄撒き

- 雑草管理

どれも年に数回でOK。しかし、やらないと芝生は確実に弱っていきます。

エアレーション(なぜ年2回でいいのか)

エアレーションとは、土に穴を開けて空気の通り道を作る作業です。

なぜ必要?

とくに、芝生が成長すると…

- 根が密集する

- 人が歩く

- 雨で土が締まる

これらが重なり、土は必ず少しずつ固くなります。そのため、そのまま放置すると…

- 根が呼吸できない

- 水が染み込まない

- 肥料が効かない

という状態に…

なぜ「年2回」で十分なのか?

- 春・・・成長スタート前のリセット

- 秋・・・根を鍛えて冬越し準備

この2回だけで、1年分の“土の呼吸”は十分に確保できます。

しかし、やりすぎると…

- 根を切りすぎる

- 芝にストレスがかかる

ため、多ければ良いわけではありません。

効果を最大化する順番(重要)

- エアレーション

- 潅水

- 緩効性肥料

- 目土

この順番で行うことで、空いた穴から水・肥料が根まで届くようになります。

有機物の薄撒きが効く理由

芝生の土壌改良は、一度で完成するものではありません。なぜなら、時間をかけて少しずつ、育つ土に近づけていく作業だからです。

有機物の薄撒きとは?

- 腐葉土・完熟堆肥を

- 3〜5mmの厚さで薄く撒く方法

なぜ薄く撒くのが効く?

- 微生物が活性化する

- 団粒構造が進む

- 通気・排水・保肥が同時に改善

しかし、厚く撒くと…

- ムレる

- 病気が出る

ため、「薄く・均一」が鉄則です。

効果を感じやすいサイン

- 土がふかっとする

- 水の染み込みが良くなる

- 芝の色ムラが減る

👉 「なんとなく元気が出てきた」その正体が、有機物の効果です。

雑草管理を後回しにするとどうなるか

とくに、雑草は芝生の弱点をいち早く突いてくる存在です。

雑草が増える流れ

- 土が固くなる

- 芝が弱る

- 隙間ができる

- 雑草が侵入

ここで雑草だけを抜いても、根本原因(芝の弱さ)は解決していません。

後回しにすると起きること

- 芝の密度がさらに低下

- 根が競合し、水・栄養を奪われる

- 除草作業が大変になる

👉 結果、「芝生管理が面倒」→「放置」→「荒れる」という負のループに入ります。

正しい考え方

- 小さいうちに手で取る

- 根が深いものだけ道具を使う

- どうしても無理な場合のみ芝生用選択性除草剤をスポット使用

👉 “早く・小さく”が一番ラクです。

ここまでの要点まとめ

- 芝生を支えているのは「呼吸できる土」

- エアレーションは年2回で十分

- 有機物は薄く、時間をかけて効かせる

- 雑草は芝の弱りサインとして見る

この3つを守るだけで、肥料や薬に頼らなくても芝は安定します。そして、ここまで来たら、あとは“正しい日常管理”を続けるだけです。

芝張りと日常管理の基本【日本芝】

日本芝(高麗芝・姫高麗芝・TM9など)は、一度うまく根付けば管理は比較的ラクな芝生です。

逆に言うと、最初の張り方と初期管理を間違えると、何年も調子が戻らない…それが日本芝の特徴でもあります。

ここでは…

- 張る前に必ずやるべきこと

- 張った直後に“やると失敗する行動”

- 根付いた後に差が出る日常管理

を、初心者目線で整理していきます。

張る前の土づくりで9割決まる理由

芝張りがうまくいくかどうかは、芝そのものより「下の土」で9割決まります。

なぜ土づくりが重要なのか?

なぜなら、芝生は新しい根を土に伸ばせるかどうかで生死が決まるからです。

そのため、土づくりを怠ると…

- 根が張れず、活着しない

- 表面だけ緑で、中がスカスカ

- 夏や冬に一気に弱る

という「最初は良かったのに…」状態になってしまいます。

張る前に必ずやる3つの準備

① 不要物の除去

-

石・瓦礫・古い根・多年草雑草を完全に取り除く → 根の伸びを妨げないため

② 深さ20〜30cmの耕うん

-

表面だけでなく、根が伸びる層まで → 排水・通気が安定する

③ 緩やかな勾配づくり

-

水が溜まらないよう、建物から外へ流す → 根腐れ・病気予防

👉 この3つをやるだけで、芝生の「定着率」と「持ち」が大きく変わります。

芝張り直後に絶対やってはいけないこと

芝張り直後は、芝が一番デリケートな時期です。そして、ここでの失敗が、その後何年も影響してしまいます。

絶対NG① 踏む・歩く・物を置く

- 根がまだ土とつながっていない

- 少しの踏圧でもズレる

👉 2〜3週間は立ち入り禁止が基本。

絶対NG② 乾燥させる

- 表面が乾く=根が枯れる

- 特に張り替え直後は致命的

👉 「乾かさない」が最優先(毎日様子を見る)

絶対NG③ すぐ刈る・すぐ肥料

- 根付く前の刺激は逆効果

- 肥料焼け・弱体化の原因

👉 刈り込み・施肥は根付いてから(2〜3週間後)

覚えておく合言葉

👉 「踏まない・乾かさない・急がない」

芝刈り・水やり・サッチ管理の基本

根付いた後は、日常管理の質=芝生の美しさになります。

芝刈りの基本

頻度

-

成長期(春〜秋):2週間に1回

重要ルール

-

一度に刈るのは草丈の1/3まで

また、刈りすぎると…

- 芝が弱る

- サッチが急増

水やりの基本

原則

- 週2〜3回

- 早朝にたっぷり

NG

- 毎日少量

- 夕方〜夜の水やり

👉 浅い水やりは根を浅くし、暑さに弱くします。

サッチ管理の基本

サッチとは

-

刈りカス・古葉・枯れ根の蓄積層

放置すると…

- 通気・排水が悪化

- 病気・害虫の温床

対策

- 春先にレーキや専用道具で除去

- 厚み5mm以内を維持

👉 サッチ管理は“見えない芝刈り” と考えると分かりやすいです。

この章の要点まとめ

- 芝張りは「土づくり」でほぼ決まる

- 張った直後は踏まない・乾かさない・急がない

- 日常管理は芝刈り・水やり・サッチの3点に集中

これを守るだけで、日本芝は何年も安定して楽しめます。

そして、芝張りと日常管理ができたら、次に知っておきたいのは

👉 「今の季節、何をすればいいのか?」

次章では、芝生管理の年間スケジュール(日本芝)を、季節ごとに分かりやすく解説していきます。

芝生管理の年間スケジュール【日本芝】

日本芝(高麗芝・姫高麗芝・TM9など)は、一年中同じ管理をする芝生ではありません。

むしろ…

- やるべき季節に、やるべきことだけやる

- 触らない季節は、無理に手を出さない

このメリハリが、芝生をラクに・長く美しく保つ最大のコツです。

ここでは、季節ごとに「この時期の目的」+「具体的な作業」+「NG行動」をセットで解説していきます。

春:立て直しと成長準備(3〜5月)

春は、日本芝が冬眠から目覚める最重要シーズン。そのため、ここでの管理が、その年の芝生の“土台”を決めます。

目的

- 冬のダメージをリセット

- 根と芽の成長スイッチを入れる

やるべきこと

- サッチ除去・・・冬に溜まった古葉・刈りカスを取り、通気改善

- エアレーション・・・固まった土をほぐし、根の動きを促進

- 緩効性肥料・・・新芽を無理なく伸ばす

- 補植・張り替え・・・枯れた部分は早めに修復

NG行動

- いきなり強い肥料を入れる

- 伸びきる前に短く刈る

👉 春は「一気に良くしようとしない」ことが成功のコツ。

夏:高温・病害対策(6〜8月)

夏は芝生にとって、成長期でありながら一番ストレスの大きい季節です。

目的

- 暑さ・乾燥・病気から芝を守る

- 弱らせないことを最優先

やるべきこと

- 深めの水やり(週2〜3回)・・・表面だけでなく根まで届かせる

- 刈り高を少し高めに保つ・・・葉で地温上昇を防ぐ

- 病害・害虫チェック・・・赤葉病・ダラースポットなどは早期発見

- 雑草の早期除去・・・小さいうちに手取り

NG行動

- 毎日の少量水やり

- 強い施肥・深耕

- 真昼の作業

👉 夏は「育てる」より「弱らせない」が正解です。

秋:根を鍛える仕込み(9〜11月)

秋は見た目以上に、地下(根)が最も活発に動く季節です。

目的

- 根を太く・深く育てる

- 冬越しと翌春の準備

やるべきこと

- 秋肥(リン酸・カリ多め)・・・根張り・耐寒性アップ

- エアレーション・・・冬前に通気を確保

- 目土入れ・・・凹凸補正+保湿・通気安定

NG行動

- 窒素多めの肥料

- 放置して冬を迎える

👉 秋に手をかけた芝は、翌春の立ち上がりが別物になります。

冬:やらなくていい管理(12〜2月)

冬は、日本芝の完全休眠期。そのため、芝が茶色くなるのは、異常ではありません。

目的

- 芝を「休ませる」

- 余計なダメージを与えない

基本スタンス

- 水やり不要

- 肥料不要

- 刈り込み不要

気をつけること

- 踏圧を避ける

- 重い物を置かない

- 雪かき時に根を傷めない(寒冷地)

👉 冬は「何もしない勇気」が、最大の管理です。

年間スケジュールまとめ(ひと目で確認)

季節

- 春

- 夏

- 秋

- 冬

管理の役割

- 立て直し

- 防御

- 仕込み

- 休眠

キーワード

- 通気・成長準備

- 水・日陰・予防

- 根・冬越し

- 触らない

この章の要点まとめ

- 日本芝は「季節ごとに役割が違う」

- やる時期を間違えると、逆効果

- 特に春と秋が最重要

- 冬は無理に管理しないのが正解

このように、年間の流れが分かれば、芝生管理はぐっとラクになります。

プロに任せるという選択肢(失敗回避)

芝生管理は、すべてをDIYでやらなければならないものではありません。

むしろ…

- できるところは自分で

- 失敗すると戻せないところはプロに

この使い分けこそが、時間・お金・芝生を守る一番合理的な方法です。そのため、「プロに頼む=大げさ・高い」と感じる方こそ、失敗回避という視点で一度考えてみてください。

DIYで限界が出るケース

次のような状況では、DIYよりプロに任せた方が結果的に安く・早く・安全になることが多いです。

① 排水不良が深刻な庭

- 雨のたびに水たまりができる

- 地面が常に湿っている

- 根腐れが何度も再発する

👉 表面改良では限界があり、暗渠排水・勾配調整が必要なケース。

② 芝生の大面積張り替え・全面改修

- 庭全体を張り替えたい

- 芝がほぼ枯れてしまっている

👉 土づくり・整地・張り込みのやり直しリスクが高い作業。

③ 原因が特定できない不調が続く

- 肥料・水やりを見直しても改善しない

- 同じ場所だけ毎年トラブルが出る

👉 経験値がないと、「何が悪いか分からない」状態に陥りやすい。

④ 時間・体力・継続に不安がある

- 作業が後回しになりがち

- 腰や膝に負担が大きい

- 夏の作業が危険

👉 芝生管理は、途中で止める方がダメージが大きい。

判断の目安(覚えておくと便利)

- やり直しが効くか?

- 失敗したら元に戻せるか?

この2つに「NO」が出るなら、その作業はプロ領域です。

相談だけでも価値がある理由

「業者に相談=契約しないといけない」そう思っていませんか?

しかし、実際は…

- 相談だけ

- 見積もりだけ

- アドバイスだけ

でもOKなケースがほとんどです。

相談で得られるもの

- 自分の庭の問題点が明確になる

- DIYでできる範囲/任せた方がいい範囲が分かる

- 費用相場が分かり、判断材料が増える

👉 これだけでも、無駄な出費・無駄な作業を防げます。

よくある誤解と本当の話

誤解

- 高額な工事を勧められそう

- 相談=契約

- DIY否定されそう

実際は…

- 断ってOK

- 見積もりだけでも問題なし

- 併用提案が多い

プロ×DIYという考え方

- 排水・整地 → プロ

- 日常管理・軽作業 → DIY

このハイブリッド管理が、初心者にとって最も失敗が少ない選択です。

この章の要点まとめ

- すべてDIYでやる必要はない

- 失敗すると戻せない作業はプロ領域

- 相談だけでも判断材料になる

- DIY+プロの併用が最短ルート

ここまで読んで、

- 「自分の庭、どこまでDIYでいける?」

- 「この状態、プロ目線だとどう見える?」

そう感じたなら、一度“無料相談だけ”使ってみるのも立派な管理方法です。

👉 無理に決めなくてOK。

👉 判断材料を増やすだけで失敗は減ります。

まとめ:要点&今日からできる行動

いかがでしたか?

芝生が黄ばむ・育たない原因の多くは、肥料の量ではなく「土の状態」にあります。

そのため、水が溜まらず、空気が通り、栄養を受け取れて、pHが合っている。この4つがそろうだけで、芝生は本来の力を取り戻します。

そして、大切なのは、難しい作業を一気にやろうとしないこと。

- まず「今の土の状態」を知る

- いきなり全面ではなく、小さく試す

- 季節に合った管理だけを続ける

そして、今日からできる3ステップはこれだけです。

- pHを測って、肥料が効く状態か確認

- 水はけを見て、排水に問題がないかチェック

- 1㎡だけエアレーションして、土の変化を体感する

この3つを行うだけでも、芝生は「反応する庭」へと変わり始めます。無理に完璧を目指す必要はありません。土を整える順番さえ守れば、芝生は必ず応えてくれます。

関連記事:

- 【ガーデニング初心者必見!】誰でも簡単にできる!一年中「緑の芝生」を保つ3つの秘訣!

- 天然芝と人工芝には「どのようなメリットとデメリット」があるのか?

- 【冬でも青々とした緑の芝生を実現】芝生用着色剤の魅力

- 【芝生の手入れ】豊かな緑の芝生のためのコツ

- 芝生にアリの巣ができた時の対策&予防方法を徹底解説!

- 【芝生をやめたい?】ローメンテナンスで魅力的な庭を作る方法

- 【芝生が枯れた?】水不足でも復活できる再生法と正しい水やり完全ガイド

- 庭におすすめの芝生の種類と選び方

- 【完全ガイド】芝生のアリの巣を業者に駆除してもらう方法

- 【外構に芝生を!】費用を節約しながら素敵な庭を作る方法

- プロに任せる庭の手入れのメリットと方法

- お庭のメンテナンスが簡単に!【お庭110番】の魅力

- 【芝生の元気がない原因と対策 ♪】美しい庭を取り戻す方法

- 【満足の草刈りサービス!】全国対応でお庭の手入れが楽々!

- 芝生のほったらかしで起きる問題とその対策方法

- 【冬の芝生手入れ法】寒さから芝を守るポイント

- 【高麗芝とは?】初心者向けステップバイステップガイド

- 【姫高麗芝とは?】初心者向けステップバイステップガイド

- 【TM9とは?】初心者でも簡単に育てられる省管理型芝生の完全ガイド

- 【西洋芝とは?】初心者向けステップバイステップガイド

コメント