スプレーや忌避剤だけでは、数日後に虫がカムバック…。

本気で減らすなら、発生源=地面と湿気に手を打つのが近道です。

この記事では、コンクリート(透水性含む)を活用した“根本対策”を、場所別の施工アイデア・勾配設計・DIY/プロの見極めまで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

庭の虫対策はとても大変なものです。ぜひ、参考にしてください。

庭に虫が集まるのは「薬不足」ではなく「環境」が原因

庭の虫対策というと、「とりあえずスプレーをかける」「見つけた虫だけ駆除する」といった“その場しのぎ”の対処になりがちです。

でも、同じ場所に何度も虫が出る庭には、かならず共通する「居心地のいい環境」ができています。

そのため、薬の種類を変えても、季節が変わっても、また同じ場所に出てくるなら原因は「薬が弱いから」ではなく「庭の環境が虫向きになっているから」だと考えた方がスッキリします。

ここでは、虫が集まりやすい代表的な“条件”を具体的に見ていきましょう。

湿った土・落ち葉・有機物

雨が染み込みやすい土、日当たりが悪くてジメジメした場所、隅にたまった落ち葉や枯れ草…

こうしたところは、ナメクジ・ダンゴムシ・ヤスデなどのエサと隠れ家が同時にそろう場所です。

とくに…

- フェンス際の“なんとなくそのまま”のスペース

- 植木の足元で、古いマルチング材や枯れ葉がたまっている場所

などは、時間がたつと腐葉土のようになり、虫にとって最高の生活環境になります。

そのため、一時的に掃いても、土の状態や落ち葉のたまり方が変わらない限り、また同じ場所に戻ってきます。とくに、「片づけてもすぐ復活する…」と感じるときは、地表だけでなく“地面そのもの”の状態を見直す必要があります。

隙間・暗所・人の目が届かない場所

レンガの目地、デッキ下、基礎まわりのちょっとした隙間。

とくに、こうした「薄暗くて、あまり覗かない場所」は、アリ・ゴキブリ・ハチにとって格好の通路&巣作りスペースです。

例えば…

- ウッドデッキの下で、土が見えている部分

- ブロック塀と地面の間にあいた細いすき間

- 室外機の下や裏側の、掃除しにくいゾーン

人から見れば「数ミリのすき間」でも、虫から見れば“安全で静かなトンネル”のようなもの。

そして、目が届きにくいぶん、巣を作られていても気づきにくく、結果的に「知らないうちに数が増えていた…」という状態になりやすい場所です。

水たまり・排水不良

鉢皿に溜まった水、凹んだ地面にできる小さな水たまり、室外機まわりのいつも濡れている部分…

こうした“数日間消えない水”は、ボウフラの発生源になります。

とくに、わずかな量でも…

- 雨上がりのくぼ地に残った水

- 片付け忘れたバケツやジョウロの水

- 水栓まわりの、いつも湿っている土

があれば、そこから蚊が一気に増えて、庭だけでなく室内にも入り込んできます。

そのため、スプレーで成虫を減らしても、水が残っている限り「次の世代」がどんどん生まれてしまう、というわけです。

👉 虫は「ふと迷い込んでくる」のではなく、「住みやすいから住み続けている」

この視点に立ち替えると…

- どこを固めるべきか

- どの隙間を埋めるべきか

- どの水たまりを消すべきか

が見えやすくなります。

そのため、まずは一度「虫にとっての間取り図」というつもりで、ご自宅の庭をぐるっと見直してみてください。

なぜコンクリート舗装が根本対策になるのか

コンクリート舗装は「虫を減らす」ではなく、虫が“居着けない庭”に変える環境改善策です。

とくに、薬剤のように一時的な効果ではなく、庭そのものの“条件”を変えるため、再発を抑える力が段違いです。

① 住処を断つ(地面を塞ぐ)

多くの虫は、柔らかい土・湿った有機物・落ち葉の下に集まり、そこで繁殖します。

- アリ・・・巣穴を掘りやすい柔らかい土が必要

- ダンゴムシ・ムカデ・・・落ち葉や腐植質をエサにする

- ヤスデ・・・湿気と腐葉土が大好物

つまり、「地面が開放されている」というだけで、虫は自然と集まってしまうのです。

そこでコンクリートを施工すると…

- 土の露出が消える

- 落ち葉や腐植が溜まりにくくなる

- 湿り気のある“隠れ家”が消える

これらが一気に解消し、虫が暮らす前提が崩れる=集まりにくい庭に変わるのです。

② 通り道を断つ(隙間をなくす)

虫は「暗くて細い隙間」を移動ルートにします。

- レンガの目地

- デッキ下の影

- 基礎とのわずかな隙間

こうした“見えない通路”を使い、アリ・ゴキブリ・ハチは巣作りや侵入を繰り返します。

しかし、コンクリートで平面をつなぐと…

- 目地や隙間が埋まり、ルートそのものが消える

- 継ぎ目が減るため巣作りができない

- 基礎まわりのジメジメした暗所がなくなる

つまり、「通れる場所がない」=近づけないという物理的な防御になります。

③ 湿気を断つ(排水・透水性)

虫が最も増えやすい条件…

それが 水分。とくに、蚊・ナメクジ・ヤスデは、湿気のある環境で爆発的に増えます。そこで効果を発揮するのが透水性コンクリート。

- 雨水がすぐ地中に消える

- 表面に水が残らない

- 水たまり自体ができない

これにより…

- ボウフラが成長する前に水が消える

- ナメクジが活動しにくい乾燥環境が定着

- ぬかるみが消えて泥はねも減少

薬剤では得られない「水分を与えない」という環境改善は、もっとも再発しにくい対策と言えます。

👉 ポイント

虫対策の本質は「駆除」ではなく、虫が条件的に生きられない庭を作ること。そして、コンクリート舗装が強いのは、ただ固めるのではなく、住処×通路×湿気の3つを同時に断てるからです。

DIYでできる範囲と注意点(失敗しやすいポイント)

小規模の虫対策なら、DIYでも十分に効果を出せます。とくに、次のような“点で効かせる場所”は初心者向きです。

- ゴミ箱の下(ゴキブリ・ハエ対策)

- 室外機まわり(蚊の発生源になりやすい)

- 外水栓まわり(常に湿気が残りやすい)

- 60cm四方程度のスポット施工

そして、こうしたエリアは「虫が集中しやすい場所=効果が出やすい場所」なので、初めてでも手応えを感じやすいのがメリットです。

ただし、最大の落とし穴は “勾配”

DIYで最も多い失敗は、コンクリート表面を水平にしてしまうこと。

なぜなら、水平だと…

- 水がその場に溜まる

- 水たまり → ボウフラ・ナメクジの温床

- 乾かない → 再び湿気を呼ぶ悪循環

虫対策のつもりが逆に“虫が戻ってくる装置”になってしまうケースも…

そのため、「1〜2%の勾配(1mで1〜2cmの高低差)」これがあるだけで、水が停滞せず、虫が住みにくい乾燥状態が維持できます。

なぜ勾配がそんなに大事なのか?

- コンクリ上に残ったわずか数ミリの水でも蚊は産卵する

- 室外機下は湿気がこもりやすく、ナメクジが集まりやすい

- 排水できないDIY施工は、結局やり直しになることが多い

“平らに仕上がって見える=成功”ではなく、「水が残らないかどうか」が成否を分ける本質です。

👉 結論

DIYでもできるが、「範囲を絞る」+「勾配だけは厳守」この2つを徹底することが、虫対策としての効果を最大化するポイントです。

業者に頼んだほうがいいケース

DIYでできる範囲はありますが、「失敗したときのダメージが大きい場所」だけはプロに任せたほうが確実です。

とくに、次のようなケースは、見た目だけでなく“暮らしやすさ”にも影響するため注意が必要です。

玄関アプローチ・駐車場(強度・見た目・安全性が最重要)

玄関は家の“顔”、駐車場は車の重さが常にかかる場所。そのため、ほんの少しの傾きや亀裂でも…

- 雨の日に水がたまる

- 表面がデコボコしてつまずきやすい

- 車の重みで沈む・割れる

こうしたトラブルにつながるため、精度の高い施工が必須です。

面積が広い・複雑な勾配が必要な場所

広い面積ほど誤差が出やすく、手作業のDIYでは水平・傾きの調整が難しくなります。また、建物の方向に水が流れたり、ご近所側へ水が溢れたりすると、排水トラブルやクレームの元に…

勾配・排水に少しでも不安がある場合

勾配の失敗=水たまり・泥はね・カビ・床材の劣化。

そのため、小さな失敗が毎日のストレスとして積み重なります。そして、施工後に直すにはほぼ全面やり直しになりがちです。

一度施工したらやり直しが効かない場所

タイル・コンクリ・モルタルは固まったら最後。

そのため、「ちょっと曲がってた…」「排水方向が違う…」と気付いた瞬間、すべてを壊してゼロからやり直しというケースも珍しくありません。

👉 ポイントは、「できるかどうか」ではなく「失敗したときに戻せるか」で考えること。

このように、DIYが向く場所は「やり直しが効く・小さく試せる場所」です。逆に、戻せない場所はプロに任せることで、長期的に見てコストも手間も少なく済みます。

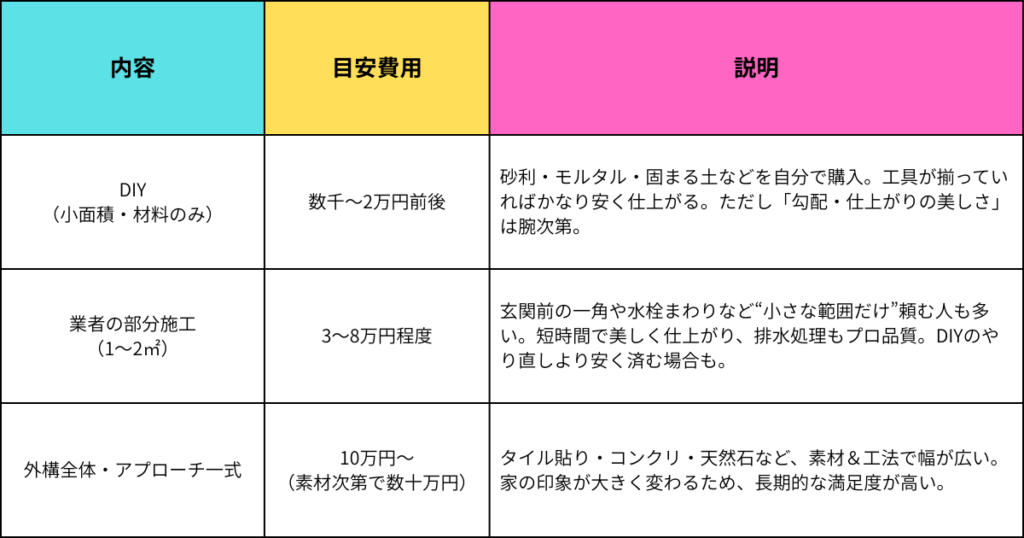

DIYと業者の費用相場(目安)

外構まわりの舗装や小規模施工は、DIYと業者で必要な費用が大きく変わるのが現実です。

とくに、「自分でやったほうが安そう…」と思っていても、材料費・工具代・仕上がりの精度などを考えると、結果的に業者のほうがコスパが良いケースも少なくありません。

以下は、あくまで一般的な目安です。

※地域・職人の稼働状況・下地の状態・搬入しやすさで費用は大きく変動します。

なぜ、まず“値段の目安”を知るべきなのか?

「DIYでどこまでできるか」より、「業者に頼んだときとのギャップ」を知るほうが判断しやすいからです。

例えば…

- DIY・・・1万円でできるが、やり直しが発生すると追加で1〜2万円

- 業者・・・最初から仕上がりが綺麗で、トラブルの心配が少ない

この比較だけでも、「小面積だけ業者に頼もうかな」「逆にDIYで十分そうだな」と判断がクリアになります。

👉 まずは“費用のイメージ”を持つだけで、DIYか業者かの迷いが一気に減ります。

よくある質問(FAQ)

虫対策舗装は、やってみたい気持ちはあっても「どこまで舗装すればいいの?」「芝生は残せる?」「コンクリの種類で違いはある?」など、細かい疑問が次々と出てくるものです。

ここでは、特に質問の多いポイントをまとめて、やる前に知っておくと後悔しない核心だけをわかりやすく解説していきます。

Q. 庭を全部コンクリートにしないと効果は出ませんか?

A. いいえ。虫が集まる“スポットだけ”舗装すれば十分です。

とくに、虫が増えやすいのは…

- 水が溜まる場所

- 日陰でジメジメした場所

- 地面が裸地になっている場所

など、特定の条件が重なるエリアだけです。

そのため、庭全体を固める必要はなく、「玄関前・建物際・水栓まわり」などピンポイント施工でも、体感的には一気に快適になる人が多い方法です。

Q. 透水性と普通のコンクリ、どちらが虫対策向き?

A. “水が溜まりやすい場所”なら透水性が圧倒的に有利です。

普通のコンクリートは丈夫ですが、勾配が弱いと水が滞留し、コバエ・蚊・アリが寄りやすくなります。

一方、透水性コンクリは…

- 水がすっと地面へ抜ける

- 表面が乾きやすい

という特性があり、湿気を嫌う虫にとって居心地が悪い環境になります。とくに、「雨のあと水たまりができやすい」場所なら、透水性のほうが失敗しにくいです。

Q. 芝生や植栽は残せますか?

A. もちろん可能です。むしろ“全部コンクリ化”より現実的です。

虫対策舗装は…

- 人が歩く動線

- 建物に近いゾーン

- メンテしにくい狭い場所

だけに限定することがほとんど。

とくに、芝生や植栽はそのまま生かしつつ、必要なところだけ舗装する“ハイブリッド型”が主流です。そのため、「緑は残したいけど、虫は減らしたい」という方に最も向いている方法です。

Q. 薬剤と併用する意味はありますか?

A. 初期の“発生を抑える”目的なら有効。ただし根本解決ではありません。

薬剤は短期的な効果はありますが…

- 湿気

- 水たまり

- 日陰の土の露出

といった“虫が増える条件”が残っていると、すぐ戻ってきます。

しかし、舗装(環境改善)+薬剤(初期抑制)の組み合わせなら、「すぐ減る+長く戻りにくい」環境が作れるため、最も費用対効果が高いやり方です。

まとめ:「薬で追う」から「環境で断つ」へ

いかがでしたか?

虫対策で本当に大事なのは、発生源そのものを作らない環境づくりです。

- 虫が増える原因は、むき出しの土・小さな隙間・湿気の3つ

- コンクリート舗装は、これらの原因をまとめて断つ“構造的な再発防止策”

- DIYは小さく試せる場所向き。広い場所や排水が絡む部分はプロのほうが確実

- 迷ったときは、「失敗したときに元に戻せるか」を基準にすると判断を誤りません

そして、薬剤で“追いかける”対策から、環境そのものを整えて“発生しにくい庭へ変える”対策へ。

その一歩を踏み出すだけで、毎日の庭のストレスは驚くほど減ります。

また、「DIYでいけるか」「業者に任せたほうがいいか」迷っている段階なら、一度“相場感だけ”確認しておくのも判断材料になります。とくに、無料相談なら、施工内容と費用の目安を見てから考えられます。

関連記事:

- ガーデニングの害虫対策を簡単解説!

- 【庭で蜂と遭遇!!】その時の行動と対処法

- 【即日現地に訪問!】蜂の巣駆除のプロフェッショナル「蜂バスター」

- 芝生にアリの巣ができた時の対策&予防方法を徹底解説!

- 庭に蜂の巣ができたら?安全な駆除方法と注意点を徹底解説

- 【庭の蜂の巣を見つけたらどうする?】安全な駆除の第一歩

- 【庭の虫対策で注意すべきこと!】安心してガーデニングを楽しむために

- 芝生のアリ駆除を業者に依頼する方法と選び方ガイド

- 【実践】庭の害虫対策!自然派方法で美しい庭を守るテクニック

- 【美しい庭を取り戻す!】害虫駆除業者に依頼するメリット

- 【庭の蜂対策】効果的な方法と注意点!

- 庭の虫駆除業者の選び方とおすすめ業者!

- 【庭の害虫駆除法6選!】専門業者から自然派まで

- 【スズメバチ駆除は業者に依頼が安心!】庭の安全対策

コメント