「芝生を張るベストシーズンは?春と秋どっち?」…

初めての人がつまずきやすい疑問を、時期の選び方・準備・張り方・手入れまで一気通貫で解決。また、高麗芝/TM9/西洋芝の違いもわかりやすく解説していきます。

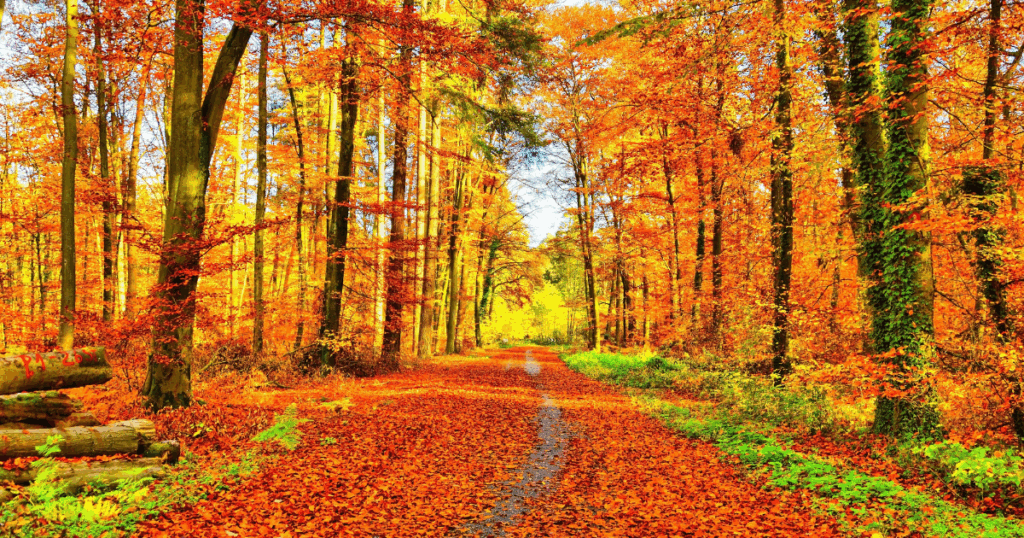

綺麗な芝生はとても美しいものです。ぜひ参考にしてください。

芝張りのベストシーズンは「春(3〜5月)」か「秋(9〜11月)」

芝を張るなら、失敗が少なく生育が安定する「春」か「秋」が最適です。そして、それぞれの季節にメリットがあるので、自分の生活スタイルや庭の環境に合わせて選びましょう。

春(3〜5月)の芝張り

発根がスピーディー

- 気温が上がり始める春は、芝の根がぐんぐん伸びやすい季節。

- 梅雨~初夏までにしっかりと根を張れます。

失敗しにくい

- 芝の成長スイッチが入る時期なので、多少の手間不足があっても持ち直しやすいのが特徴。

注意点

- 梅雨に入る前までに根付かせる必要があるため、水はけの悪い庭では湿気対策(砂や暗渠排水)がポイントです。

秋(9〜11月)の芝張り

管理がラク

- 夏の猛暑が過ぎ、気温と湿度が安定するため、芝がストレスなく根付きます。

雑草が少ない

- 春に比べて雑草の発芽が少ないので、草取りの手間を減らせます。

冬越しの安心感

- 霜が降りる前までにしっかり活着させれば、翌春には一気に青々とした芝を楽しめます。

芝張りの目安

- 地温10℃以上が目安(発根が安定する条件)

- 霜が降りる前に作業を終えること

どちらを選ぶべき?

春・秋どちらでも成功可能です。大切なのは、「散水の手間」「初期管理のしやすさ」を生活スケジュールに合わせること。

そのため、忙しい方は雑草が少ない秋、余裕のある方は成長が早い春に始めると失敗が少なくなります。

👉「今年こそ芝生を」と考えている方は、まず、ご自宅の環境(日照・水はけ・生活リズム)をチェックし、最適なタイミングでスタートしましょう。

春に芝を張るメリットと注意点

春は芝張りに最適なシーズンのひとつ。

なぜなら、気温や降雨量が芝の成長にちょうどよく、初めて挑戦する方でも成功しやすい時期だからです。ただし、雑草の発生や寒の戻りといった春ならではの注意点もあります。

ここでは、「春に芝を張るメリット」と「気をつけたいポイント」をわかりやすく解説していきます。

春に張るメリット

15〜25℃の気温で活着がスムーズ

春は芝の生育にぴったりの気温帯。寒すぎず暑すぎないため、根がストレスなく伸びていきます。

適度な降雨で水やりがラク

春は雨が適度に降るので、真夏のように毎日たっぷり散水する必要がありません。そのため、仕事や家事で忙しい人でも管理が続けやすい季節です。

初夏までに根が充実する

芝が梅雨から初夏までにしっかりと根を張ってくれるため、その後の猛暑にも耐えやすく、夏バテ知らずの芝庭に育ちやすいのが大きな魅力です。

春に張るときの注意点

雑草との競争に注意

春は雑草も一気に芽吹く時期。そのため、芝を張る前にしっかり除草・整地をしておかないと、あっという間に雑草に覆われてしまいます。

防草シートや除草剤の活用も検討しましょう。

寒の戻りに気をつける

春とはいえ、急に冷え込む「寒の戻り」がある地域もあります。そのため、地温が10℃以上になってから作業を始めると活着が安定します。

水はけの悪さを改善しておく

梅雨前に張る場合、水はけが悪いと根腐れを起こしやすくなります。そのため、砂を混ぜる、暗渠排水を整えるなどの対策をしてから芝を張るのがおすすめです。

💡さらに、安心して夏を迎えたい方は「暑さ対策」をしっかりしておきましょう。

秋に芝を張るメリットと注意点

春と並んで芝張りにおすすめなのが「秋」。

なぜなら、気温や湿度が安定し、雑草も少なく管理がしやすいのが特徴だからです。ただし、冬の訪れが近い季節なので、霜や日照不足への対策が欠かせません。

ここでは、秋に芝を張るメリットと注意点をわかりやすく解説していきます。

秋に張るメリット

15〜20℃の安定した気温でストレスなく発根

夏の厳しい暑さが過ぎ、過ごしやすい気候になる秋は、芝にとっても快適な環境。

とくに、高温や乾燥によるダメージが少なく、根がゆっくり確実に伸びていきます。これにより、芝が無理なく定着するので、初心者にも安心です。

湿度が安定し、水切れの心配が少ない

秋は空気中の湿度がほどよく安定し、真夏のように「毎日たっぷり水やりしなければ…」というプレッシャーがありません。

そのため、散水の負担を減らしつつ、芝を着実に育てられる点が魅力です。

雑草の発生が少なく立ち上がりがスムーズ

春に比べて雑草の成長が鈍るため、芝が雑草に負ける心配が少なく、管理がぐっとラクになります。そのため、初めての芝張りで「雑草との戦い」に苦労したくない方には特におすすめです。

秋に張るときの注意点

霜が降りる前に最低1か月の成長期間を確保する

秋は冬の到来が近いため、十分に根が張る前に霜が降りてしまうと、芝がダメージを受けるリスクがあります。

そのため、張るなら早めに作業を終え、最低でも1か月は成長期間を確保するのが安心です。

日照時間が短くなるため日当たりを重視

秋は日照時間が夏より短いため、影の多い庭では根付きが遅くなることも。そのため、できるだけ日当たりの良い場所を選んで張ることで、冬越しがスムーズになります。

根がゆっくり育つ分、冬前の管理がカギ

秋張りの芝は、春張りに比べて冬の間に成長スピードが落ちます。

そのため、霜よけマルチや踏み固め防止など、冬越しの工夫を少し加えると、翌春に一気に青々とした芝庭が楽しめます。

場所選び:失敗は“環境”で決まる(チェックリスト)

芝生は「どこに張るか」でその後の成長が大きく変わります。なぜなら、肥料や水やり以上に大切なのが、庭の環境条件だからです。

せっかく張ったのに「全然育たない」「すぐに枯れてしまった」という失敗は、場所選びを誤ったことが原因であるケースが多いのです。

そのため、以下のチェックリストで、自宅の庭が芝向きかどうかを確認してみましょう。

日当たり:1日6時間以上が理想

- 芝は日光をエネルギー源にして成長します。

- 最低でも1日4時間以上、できれば6時間以上の日照がある場所が理想です。

- 特に暖地型の高麗芝やTM9などは、しっかりとした日差しがないと美しい緑を保てません。

- 建物の影や隣家の塀で日照が不足する場合は、芝ではなくシェードガーデン向けの植物に切り替えるのも一つの選択肢です。

水はけ:30分以内に浸透するかチェック

- 水やり後、30分以内に土が水を吸い込む状態が理想です。

- 水がいつまでも表面に残るような場所は、根腐れやカビの原因になり、芝が弱りやすくなります。

- 水はけが悪い場合は、川砂や真砂土を混ぜる・暗渠排水を設けるといった改善策を行ってから芝張りを始めましょう。

風通し:病害虫や蒸れを防ぐ鍵

- 芝は風が通ることで蒸れにくくなり、病気や害虫の被害も軽減されます。

- 生垣や壁に囲まれて風が抜けない場所では、空気がこもりやすく、夏場に病気が発生しやすいので要注意です。

- 対策としては、樹木の枝を間引く・生垣の一部を低くする・通風口を作るなど、風の通り道を確保すると効果的です。

土づくり:活着を左右する“土台”

芝生を美しく育てるには、苗そのものよりも「土台=土づくり」が勝負どころです。

なぜなら、いくら良い芝を張っても、土が硬かったり排水が悪かったりすると、すぐに根が弱ってしまうからです。

そのため、まずは庭の土を芝にとって快適な状態に整えることから始めましょう。

排水性と保水性のバランスを整える

粘土質の土の場合

水はけが悪く、雨が降るとぬかるみやすいのが特徴。

そのため、根腐れを防ぐために、川砂+腐葉土を混ぜて排水性を高めましょう。とくに、腐葉土は土をやわらかくする効果もあり、通気性も改善されます。

砂質の土の場合

逆に水がすぐに抜けて乾燥しやすいのが弱点。

そのため、バーク堆肥やピートモスを混ぜることで、保水力を高め、芝の根が長く水分を利用できる環境をつくれます。

pH調整で芝の好む環境に

- 芝生がもっとも元気に育つのはpH6.0〜7.0の弱酸性〜中性の土壌。

- 日本の庭土は雨の影響で酸性に傾きやすいため、酸性が強い場合は苦土石灰を1㎡あたり約100gまいて中和しましょう。

- pHを整えることで、芝の根が養分をしっかり吸収できるようになり、色ツヤの良い芝に育ちます。

土づくりのひと手間が未来の芝庭を決める

「ちょっと面倒だな…」と思われがちな土づくりですが、この段階をしっかり行うかどうかで、数年後の芝の状態に大きな差が出ます。

そのため、最初に時間をかけて整えておくと、日々の管理がぐっと楽になりますよ。

水やりのコツ(季節別)

芝生管理でもっとも失敗が多いのが「水やり」。足りなければ枯れるし、多すぎても根腐れや病気の原因になります。

とくに、張り付け直後から活着までの水やりは、芝生の運命を左右するといっても過言ではありません。ここでは季節ごとの適切な水やりのポイントを整理しました。

張り付け直後〜活着まで

- 芝を張った直後は、まだ根が土にしっかり絡んでいないため、表土が乾きやすい状態です。

- 基本は「表土が乾いたら朝にたっぷり」を徹底。

- 水が芝の根まで届くように、ジョウロやホースでしっかり浸透させます。

- 最初の2週間は特に重要。

- ここで水切れを起こすと、根が伸びず活着に失敗する原因になります。

夏(生育期のピーク)

- 夏は気温が高く、水分が蒸発しやすいので乾燥対策が必須です。

- 水やりのベストタイミングは朝か夕方。

- 真昼に水をまくと、葉の表面に残った水滴がレンズのように作用し、葉焼けを起こすリスクがあります。

- 猛暑が続く日は、夕方に補助的に水を与えると芝が元気を保ちやすくなります。

冬(休眠期)

- 冬は芝が休眠状態に入るため、水を吸い上げる力も弱まります。

- 基本は「乾燥し過ぎない程度に控えめ」。

- 土がパサパサになってきたら、午前中に軽く水を与えましょう。

- 霜が降りる前の水やりは避けるのが鉄則。

- 凍結して芝が傷む原因になるため、冬は少なめで十分です。

ワンポイントアドバイス

「仕事で毎朝の水やりが難しい…」という方は、自動水やり器を導入すると格段に楽になります。

なぜなら、設定さえすれば、時間どおりに散水してくれるからです。そのため、旅行中や猛暑の時期でも安心です。

肥料:色・密度・耐病性を上げるカギ

芝生を青々と美しく保つには、水やりと同じくらい「肥料」が大切です。

なぜなら、肥料を与えることで、芝の色合いや密度が増し、病気や暑さ・寒さへの耐性も高まるからです。逆に、肥料不足だと、黄ばみやスカスカ感が出て、病害虫にも弱くなってしまうのです。

芝が必要とする成分

N(窒素)=葉の色・生長を促す

- 芝の緑を濃くし、葉を元気に育てる主成分。

- 肥料の中でも最も重要な要素です。

P(リン酸)=根を丈夫にする

- 根張りを強くし、活着を助ける働きがあります。

- 張りたての芝や、冬越し前に与えると効果的。

K(カリウム)=耐病性・耐寒性を高める

- 葉や根を丈夫にし、病気や暑さ・寒さに負けにくい芝に育てます。

- 猛暑や霜のダメージを和らげる効果も。

👉 この3要素をバランスよく含んだ「芝専用肥料」を選ぶのがおすすめです。

肥料を与える時期の目安

春(3〜5月)に1〜2回

- 冬を越えて再び生長を始める時期。

- ここで肥料を与えると、一気に鮮やかな緑が戻ります。

秋(9〜10月)に1回

- 夏の疲れを回復させ、冬越しに備えるための栄養補給。

- 秋の施肥は翌春の緑の立ち上がりに直結します。

※夏は高温で肥料やけのリスクがあるため、施肥は控えめに。

肥料のタイプと使い分け

緩効性肥料(粒タイプ)

- ゆっくり長く効くため、初心者におすすめ。

- 数週間〜数か月効果が続くので、頻繁に撒かなくてもOK。

液体肥料(液肥)

- 即効性があり、部分的に色ムラや弱った場所を補いたいときに便利。

- ただし、効果は短期間なので、補助的に使うのがベストです。

ワンポイント

肥料を与えた後は、必ずたっぷり水やりをして肥料を土にしみ込ませましょう。そのひと手間で、肥料やけを防ぎ、栄養がムラなく行き渡ります。

メンテナンス:刈り込み・雑草・病害虫

芝生は張って終わりではなく、その後の日常的なメンテナンスで美しさを保ちます。

とくに、「刈り込み」「雑草対策」「病害虫予防」の3つが管理の柱。ここを押さえておくことで、青々とした芝を長く楽しめます。

刈り込み(芝刈りの基本)

刈り込み頻度

- 高麗芝やTM9などの日本で人気の芝は、生育期(4〜10月)に月2〜4回が目安。

- 芝が伸びすぎると光合成が阻害され、下の葉が枯れてしまいます。

刈高のキープ

- 美しい芝庭を保つには、刈高2〜3cmを意識。

- 短すぎると弱り、長すぎると蒸れや病気の原因になります。

サッチの除去

- 刈りカスを放置すると「サッチ」と呼ばれる層になり、通気性や排水性を悪化させ、病気を誘発します。

- こまめに除去し、エアレーションと併用すると根の健康も維持できます。

雑草対策

少量の雑草なら

- 見つけた時点で手で抜き、空いた部分は目土を入れて補修します。

- 早めに対応することで芝が密に育ち、雑草が生える隙間を減らせます。

広い面積や大量発生時

- 手作業が追いつかない場合は、選択性除草剤を利用。

- 芝に影響を与えず雑草だけを除去できるタイプを、必ずラベルの使用量を守って散布しましょう。

病害虫対策

予防が最重要

病気や害虫は「出てから対処」よりも「出さない環境づくり」が効果的。

- 風通しを確保する

- サッチをためない

- 年1〜2回のエアレーションで土を柔らかくする

これだけでも発生リスクを大幅に下げられます。

発生時の対応

- 病気が広がった場合は芝用の殺菌剤を、害虫が発生した場合は殺虫剤を適量散布します。

- 自然派志向の方には、ニームオイルを使った防除もおすすめ。

このように、芝生の美しさは、日常の小さな管理の積み重ねで決まります。

そのため、定期的に刈り込み、雑草や病害虫を未然に防ぐ工夫をするだけで、管理の手間は大きく減り、見違えるほど青々とした芝が維持できます。

日本の気候に合う芝の選び方

日本は南北に長く、地域ごとに気候が大きく異なります。そのため、芝選びを間違えると「夏に枯れた」「冬に全滅した」といった失敗になりがちです。

ここでは、代表的な芝の種類と特徴を比較し、自分の庭に合う品種を見極められるように整理しました。

高麗芝

向く地域 / 条件

- 温暖地〜中間地

- 日当たり良好

特徴

- 日本で最も一般的。

- 暑さや乾燥に強く、丈夫で雑草を抑える力が高い。

- 踏まれても回復力あり。

メンテナンス

- 生育期に月2〜4回の刈り込み、刈高2〜3cmを維持

姫高麗芝

向く地域 / 条件

- 観賞用・庭をきれいに見せたい方

特徴

- 葉が細かく柔らかいため、見た目が上品で足触りも良い。

- 庭の景観重視派に人気。

メンテナンス

- 高麗芝よりやや成長が遅く、刈り込み回数は少なめ

TM9

向く地域 / 条件

- 手間を減らしたい方

- 共働き・忙しい家庭

特徴

- トヨタ開発の改良品種。

- 生長スピードが遅く、刈り込みは月1回程度で済む。

- 高級感のある芝庭に向く。

メンテナンス

- 肥料・刈り込みの回数が少なく管理ラク。

- コストは高め

西洋芝

向く地域 / 条件

- 寒冷地〜冷涼地向き

特徴

- 深い緑色で一年中青い「常緑性」が魅力。

- 欧風ガーデンにぴったり。

メンテナンス

- 日本の夏の高温多湿に弱く、病気や枯れやすい。

- 水やり・肥料管理の手間が多い

芝選びのポイント

- 関東以西の温暖地 → 高麗芝・姫高麗芝・TM9が基本

- 東北や北海道など冷涼地 → 西洋芝が有力候補

- 「管理のラクさ重視」なら → TM9

- 「見た目の美しさ重視」なら → 姫高麗芝

👉 芝生は一度張ると10年以上付き合う庭の主役。そのため、価格だけで決めず、「地域の気候」「日当たり」「手入れにかけられる時間」で選ぶことが失敗しないコツです。

よくある疑問(FAQ)

芝生を張ろうと思っても、「狭い庭でも育つの?」「水やりは毎日必要?」「黄色くなったら失敗なの?」といった疑問はつきものです。

ここでは、初心者が特によく抱える質問をまとめ、実際の管理に役立つ答えをわかりやすく紹介していきます。

❓ Q. 小さな庭でも大丈夫?

A. もちろんOKです。

芝生は広い庭でなくても楽しめます。

また、張り方は「ベタ張り(隙間なく敷き詰める方法)」にすることで、短期間で緑のじゅうたんが完成しやすくなります。さらに、こまめに刈り込みを行うことで密度が増し、雑草も生えにくい環境になります。

もし、日照が1日6時間未満しか確保できない場合は、半日陰でも比較的強い西洋芝(寒冷地型)を検討すると安心です。

❓ Q. 水やりはどのくらい必要?

A. 活着期は「表土が乾いたら朝にたっぷり」が基本です。

芝の根は地中に広がるため、地中10cmまで水が届く量を与えるのが目安。そのため、ジョウロやホースで水をまいた後、スコップで少し土を掘って濡れ具合を確認すると感覚がつかみやすいですよ。

そして、夏場は乾燥が早いので特に注意。逆に、冬は休眠して水分をあまり吸わないため、乾燥しすぎない範囲で控えめに与えるだけで十分です。

❓ Q. 芝が黄色くなるのは病気?

A. 冬の黄変は自然な現象なので心配いりません。

とくに、高麗芝やTM9などの暖地型芝は、冬になると休眠期に入り、葉が黄色〜茶色に変わります。そして、これは病気ではなく自然のサイクルです。

ただし、「冬も景観を美しく保ちたい」という方には、芝生用の着色剤を使う方法もあります。また、スプレーするだけで鮮やかな緑をキープできるため、イベントや来客前などにも便利です。

まとめ:「春or秋」+「土づくり」+「初期管理」で失敗しない

いかがでしたか?

要点のおさらい

- 芝張りのベストシーズンは春(3〜5月)か秋(9〜11月)

- 成功のカギは日当たり・排水性・風通しのチェック

- 基本手順は土づくり → 芝張り(ベタ張り推奨) → 目土 → たっぷり潅水 → 養生

- その後は刈り込み・施肥・雑草/病害虫対策を続けることで、美しい芝庭を長く維持できる

今日からできる行動

- まずは庭を観察し、日照と水はけをチェックする

- 必要な資材(土改良材・目土・肥料)をリストアップして準備

- 候補の芝を高麗芝/TM9など2種類に絞って比較

- 芝張りの週に合わせて、朝の水やりスケジュールを決めておく

芝生づくりは「一気に完璧」を目指す必要はありません。

そのため、まずは計画を立てて、準備を整えることから始めましょう。そして、小さな一歩が、10年先まで続く美しい芝庭につながります。

また、芝生のメンテナンスに不安のある方は、プロに任せることも検討しましょう。

関連記事:

- 天然芝と人工芝には「どのようなメリットとデメリット」があるのか?

- 【ホームセンターとインターネットで選ぶTM9芝生】魅力と購入のコツ

- 【芝生をやめたい!】手間を減らして美しい庭を実現する方法

- 【芝生にアリの巣ができたら?】徹底ガイドで対策と予防

- 【水不足で枯れた芝生の復活方法!】失敗しない水やりのコツ

- 【冬の芝生ケアの究極ガイド!】美しい緑の芝生を維持する方法 ♪

- 【外構に芝生を!】費用を節約しながら素敵な庭を作る方法

- 和モダンの庭に最適な芝生の選び方とデザインアイデア!?

- 【秋の芝生メンテナンス】美しい芝生を保つ方法

- お庭のメンテナンスが簡単に!【お庭110番】の魅力

- 【芝生の元気がない原因と対策 ♪】美しい庭を取り戻す方法

- 【満足の草刈りサービス!】全国対応でお庭の手入れが楽々!

- 芝生のほったらかしで起きる問題とその対策方法

- 【冬の芝生手入れ法】寒さから芝を守るポイント

- ガーデニングの心理効果とメリットを徹底解説

- ガーデニング初心者のための簡単な始め方

- 【初心者向けガーデニングガイド!】庭作りの基本とおすすめ植物

コメント