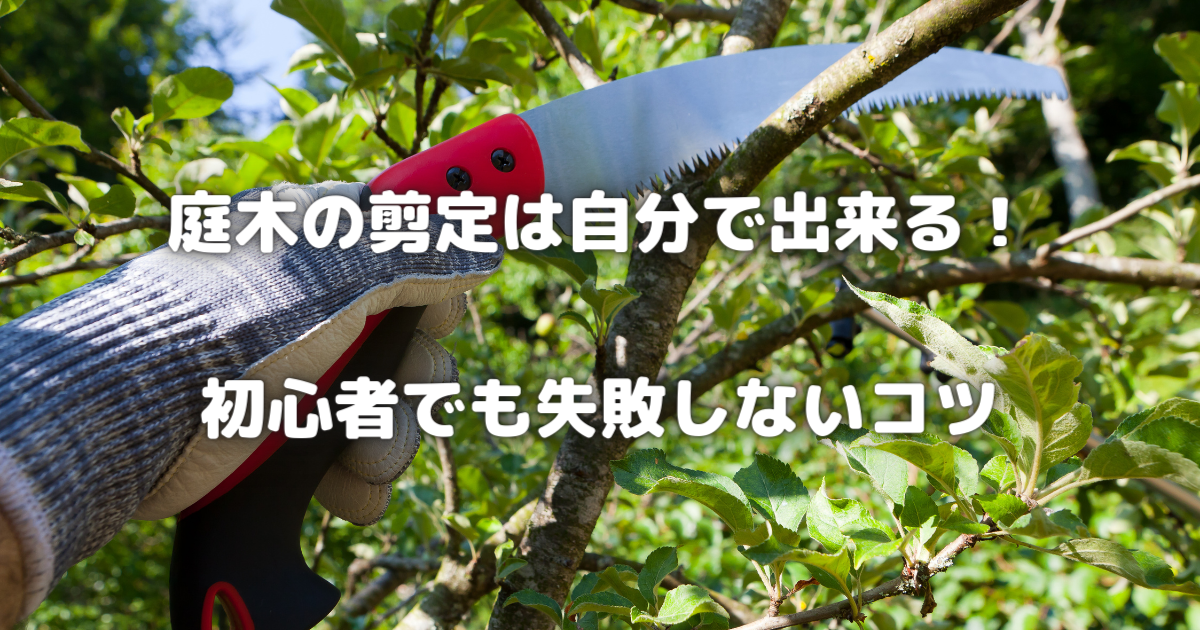

「剪定っていつやればいいの?」「どこを切ればいいのかわからない…」そんな悩みはありませんか。剪定は見た目を整えるだけでなく、木の健康のためにも欠かせない作業です。

この記事では、剪定の最適な時期・基本の道具・正しい手順・安全対策まで、初心者にもわかりやすく解説していきます。

庭木はどんどん成長していくので、定期的に剪定を行わなければいけません。

ぜひ参考にしてください。

剪定に必要な基本道具と失敗しない選び方

剪定は「どの道具を使うか」で、疲れやすさ・仕上がり・安全性が大きく変わります。

しかし、切れないハサミや、用途に合わないノコギリを使うと、枝がつぶれて木が弱ったり、作業に余計な時間がかかったりする原因に…

そのため、最初に正しい道具を揃えるだけで…

- 作業はラクに

- 木へのダメージは最小限に

- 剪定後もきれい

が一気に叶います。

剪定バサミ:最も出番の多い基本アイテム

用途

- 細い枝・若枝・花がら摘み・弱い込み枝の除去など「まずはコレがないと始まらない」必須道具です。

失敗しない選び方ポイント

刃の素材

- ステンレス製・・・錆びにくくお手入れラク

- 高炭素鋼・・・切れ味抜群(ややサビやすいがプロ好み)

グリップ形状

- 手のひらにフィットするカーブ形状がおすすめ

- 滑り止め付きだと、長時間でも疲れにくい

安全ロック付き

- 収納時に刃が開かず、ケガ防止になる

替刃対応モデル

- 切れ味が落ちても交換でき、長く使える

ワンポイント

「切るときに“スパッ”といくかどうか」が判断基準。とくに、試し切りできるお店なら、感触も要チェックです。

剪定ノコギリ:太枝・枯れ枝はこれに任せる

用途

- 直径2cm以上の枝・固い枝・枯れ枝

- ハサミでは切れない太い枝を無理に切ると、「道具が壊れる」「枝が裂ける」「ケガをする」…とトラブルのもとに。

選び方のポイント

折りたたみ式

- 収納・持ち運びがラク&安全

曲線刃(生木向き)

- 刃が木に食い込みやすく、軽い力で切れる

片刃タイプ

- 押す動作だけで切れるから初心者向き

軽量タイプ

- 腕の疲労が少なく、作業が続けやすい

ワンポイント

「ゴリゴリ切る」感覚より、「引くと勝手に切れる」感覚のノコギリが理想です。

安全性と効率を上げる必須アイテム

剪定は“切る”よりも“守る”準備が重要。そのため、最低限、次の4つは揃えましょう。

- 手袋・・・トゲ・刃物から手を保護

- 脚立・・・高い枝の安全作業

- 保護メガネ・・・枝の跳ね返り防止

- 剪定くず袋・・・片付け時短

特に多い事故

「目に枝が当たる」「脚立から転倒」「手を切る」…これのほとんどが装備不足が原因です。

どこで揃える?まとめ買い派におすすめ

「どれを選んでいいかわからない…」そんな人には、園芸用品が一気に揃うアイリスプラザ が便利。

- 初心者向けセットあり

- 剪定バサミ・ノコギリ・脚立までまとめて購入OK

- レビューで失敗しにくい

👉 道具選びに迷ったら【アイリスプラザ公式】をチェックしてみてください。

木の種類別:剪定にベストな時期を知ろう

「剪定したのに、元気がなくなった…」その原因、時期の選び間違いかもしれません。

なぜなら、剪定はいつ切るかで…

- 木のダメージ

- 回復スピード

- 花つき・実つき

が大きく変わるからです。そのため、木の種類ごとにベストな時期は違うのが基本。

ここでは、初心者でも迷わないように「種類別×最適シーズン」をわかりやすく解説していきます。

落葉樹(モミジ・桜など)

ベスト時期:12〜2月(休眠期)

冬は葉が落ちて、枝の全体像がよく見えるため、形を整えやすいゴールデンタイムです。

この時期に剪定するメリット

- 枝の重なり・絡まりが一目でわかる

- 切りすぎを防げる

- 春の芽吹きがスムーズになる

- 病害虫の活動が少なく、感染リスクが低い

注意ポイント

- 桜は特にデリケートまので、太枝の切りすぎは樹勢低下につながる

- 「混み合っている枝」や「枯れ枝」を間引く程度に留めましょう。

ワンポイント

「透かす剪定(間引き)」が基本。そのため、切り戻しより“いらない枝を根元から取る”イメージで。

常緑針葉樹(マツ・ヒノキ)

ベスト時期:3〜4月(新芽が出る直前)

この時期は、回復力が高まり始めるタイミング。なぜなら、剪定後のダメージを最小限に抑えられるからです。

この時期が良い理由

- 新芽が動く前で、樹液の流出が少ない

- 切り口が塞がるのが早い

- 成長が安定し、形が崩れにくい

NGポイント

- 真冬の剪定は危険

→ 霜・寒さで切り口が傷みやすい - 強剪定は樹形崩れのもと

→ 枝の整理中心でOK

ワンポイント

マツは「芽摘み(みどり摘み)」を意識すると、美しい樹形を保ちやすくなります。

常緑広葉樹(ツバキ・キンモクセイ)

ベスト時期:3月後半〜4月(春の成長前)

冬の寒さを越え、樹が“動き出す直前”がベスト。

この時期に剪定する理由

- 切り口の治りが早い

- 新芽が元気に伸びやすい

- 葉焼けや枯れ込みを防げる

注意ポイント

- 強剪定はNG

→ 葉焼け・枯れ枝発生の原因に - 「形を整える程度」の軽剪定が安全

💡 花後剪定が基本の樹も多い(ツバキは花が終わってからがベスト)

絶対に避けたいNGシーズン

種類問わず、以下の時期の剪定は失敗リスクが高いです。

- 春(芽吹き直後)

→ 樹液が流れ、体力消耗 - 真夏

→ 高温+湿気で病害虫発生リスク大 - 厳冬期(霜・積雪時)

→ 切り口が凍結し、枯れ込みやすい

いつ切るか迷ったら?

「この木、今切っても大丈夫かな?」そんなときは、個別に樹種で確認するのが正解です。

剪定の基本手順:失敗しない5ステップ

剪定でよくある失敗は、「とりあえず切る」→「切りすぎた」→「樹勢が落ちる」…というパターン。なぜなら、剪定はセンスではなく手順で結果が決まるからです。

そのため、この流れ通りに進めれば、初心者でも失敗しにくく、美しい樹形に仕上げられるからです。

STEP1:不要な枝から確実に切る

まずは、迷わず切ってOKな枝から処理します。なぜなら、ここを適当にすると、後でバランスが崩れやすくなるからです。

最初に除去する枝

- 枯れ枝(完全に茶色でパキッと折れる)

- 病害枝(黒ずみ・斑点・カビ)

- 交差枝(こすれ合い、傷の原因)

- 内向き枝(樹の中心に伸びる枝)

- 下向き枝(樹形を乱す原因)

コツ

切る前に「これは確実に不要」と言える枝から処理すると、迷いが減ります。

STEP2:樹形を整える(やりすぎ禁止)

不用枝を片付けた後、ようやく「形づくり」に入ります。しかし、ここで切りすぎるのが一番多い失敗です。

意識する3つのポイント

- 自然なシルエットを保つ

- 内側に風が通るように“スカスカ感”を出す

- 伸びすぎた枝は「切り戻し」より「間引き」が基本

ワンポイント

枝を短くするより、枝ごと取るほうが木は元気になるケースが多いです。

STEP3:切り口をきれいに処理

切り方ひとつで、回復のスピードと病気リスクが変わります。

正しい処理方法

- 切り口は「斜め」に・・・水が溜まらず、腐りにくい

- 太い枝は癒合剤で保護・・・乾燥&雑菌侵入を防ぐ

- ささくれはナイフで削る・・・切り口をなだらかに整える

プロのひと手間

剪定後にアルコール消毒で刃を拭くと、病気の持ち込みを防げます。

STEP4:全体バランスを最終チェック

ここで「仕上がり」を決めます。そのため、切り終えたら必ず木から一歩離れて確認してください。

チェックポイント

- 左右のバランスは取れているか

- 上に偏りすぎていないか

- 中が混みすぎていないか

- 光と風が通るか

コツ

スマホで写真を撮ると、人の目よりバランスのズレに気づきやすくなります。

STEP5:片付け・消毒・後片付けまでが剪定

「切って終わり」はNGです。とくに、ここを怠ると病気や害虫の温床になります。

やること

- 剪定くずはすぐ処分

- 刃物はアルコール消毒

- ノコギリの樹脂汚れを拭く

- 道具は乾燥保管

プロの習慣

次に使うときに「切れ味が悪い…」とならないためにも、作業後のメンテナンスが上達の近道です。

剪定の基本フロー

作業中は、次の順番を意識してください。

- 全体を眺めてバランス確認

- 枯れ枝・病害枝の除去

- 交差枝・内向き枝を整理

- 間引き剪定で風通し確保

- 必要に応じて樹形微調整

- 切り口の保護・仕上げ

失敗を防ぐコツ:「切る前に3秒止まる」

ハサミを入れる前に必ず考えてください。

この枝を切って…

- 光は入りやすくなる?

- 風通しは良くなる?

- 全体の形はきれいになる?

すべて「YES」なら、切ってOKです。

剪定後のケアとゴミ処理:仕上げまでが剪定です

「剪定が終わった=完了」ではありません。

なぜなら、実はその後のケア次第で、木の回復スピード・病気のリスク・来年の成長が大きく変わるからです。

さらに、枝葉の始末を間違えると…

- 庭が散らかる

- 虫の温床になる

- 近所トラブルになる

ことも…。

そのため、剪定後は「木のケア」と「ゴミ処理」をセットで行うのが正解です。

剪定後のお手入れ:木を“回復モード”に切り替える

剪定は木にとって小さな外科手術のようなもの。そのため、切った直後のケアが、その後の元気さを左右します。

水やり:まずはしっかり水分補給

剪定直後は水分不足になりやすいため、根がある範囲にたっぷり水を与えましょう。とくに、夏場・鉢植えは、水切れしやすいので注意。

目安

- 鉢植え → 鉢底から水が出るまで

- 地植え → 根元がしっとりする程度

肥料:すぐ与えないのがコツ

「元気になってほしいから」と、すぐ肥料を与えるのは❌。

正しいタイミング

- 剪定から1〜2週間後。

- 新芽が動き始めてから、緩効性肥料などを少量。

- 理由・・・切った直後は根も弱っており、肥料焼けを起こす危険があります。

切り口:数日間は必ずチェック

確認ポイント

- 黒く変色していないか

- 白いカビが出ていないか

- 樹液が止まっているか

※太枝には癒合剤(ゆごうざい)を塗ると安心です。これにより、乾燥・雑菌侵入を防ぎ、治りが早くなります。

枝葉の処分方法:ただ捨てるだけじゃもったいない

剪定ごみは、大きさと量で処分方法が変わります。

一般ゴミとして出す場合

小枝・葉・細かい枝

- 自治体指定の袋に入れて「可燃ごみ」

コツ

- 短く切れば袋に収まりやすく、収集拒否されにくくなります。

粗大ゴミになるケース

太枝・幹・大量の枝

- 予約制・有料回収が多い

自治体ホームページで「剪定枝 処分方法」と検索がおすすめ。

再利用できるアイデア

「捨てる前に、使えないかな?」意外と使い道はあります。

コンポスト

細かく刻んで生ゴミと混ぜれば、土に還る天然の堆肥に。

薪・焚き付け

乾燥すれば、アウトドア用の燃料に。

マルチング材

花壇や木の根元に敷けば…

- 乾燥防止

- 雑草予防

- 土壌温度の安定

に役立ちます。

焚き火・野焼きは要注意!

落ち葉や枝を「燃やせばいい」と思いがちですが、多くの地域で法律・条例で禁止されています。とくに、煙・ニオイ・火災原因になり、近隣トラブルに発展することも…。

そのため、必ず

- 自治体ルールを確認

- 指定の回収方法に従う

剪定は「切って終わり」ではありません

このように、剪定の本当の完成は…

- ケア

- 片付け

- 再利用 or 適切処分

まで終えて、初めて「成功」です。少しの手間で、木は元気になり、庭はきれいに保てます。

剪定が不安な方へ:業者と教室を上手に使おう

「失敗したくない」「高木が怖い」「時間が取れない」そんなときは、無理せず“プロに任せる”か“学んで自分でできるようにする”のが近道です。

そのため、あなたに合う方法を、目的別に選んでみましょう。

プロに任せたい方(安全・時短・仕上がり重視)

こんな方におすすめ

- 高い木/太い枝がある

- 電線・塀の近くで危険

- 忙しくて時間がない

- 見た目もきれいに整えたい

おすすめ業者

ポイント

無料見積もりで“2~3社比較”

同じ内容でも、料金・対応・提案が変わることがあります。そのため、比較するだけで納得度がぐっと上がります。

自分でできるようになりたい方(長期的に節約・スキルアップ)

「毎年業者は高い」「自分で管理できるようになりたい」という方は、プロの技を一度習うのが最短ルート。

ゼロから学べる実践教室

-

玉崎弘志の剪定教室・・・

基本の切り方・道具の使い方・樹種別のコツまで、実演で学べます。

こんな人におすすめ

- 毎年自分で剪定したい

- 切る位置・量の判断を身につけたい

- 将来のメンテ費を減らしたい

迷ったらこの選び方

- 今すぐ安全に終わらせたい・・・業者

- これからずっと自分でやりたい・・・教室

- 仕上がりも学習も両方ほしい・・・まず業者、次に教室

このように、剪定は「我慢」する作業ではありません。そのため、プロに任せる・学ぶという選択で、庭はもっとラクに、きれいになります。

まとめ:剪定ひとつで庭の印象は大きく変わる

いかがでしたか?

剪定は、ただ枝を切る作業ではありません。そのため、時期・道具・切り方を少し意識するだけで、木は元気になり、庭は驚くほどきれいに変わります。

要点まとめ

- 時期で成否が決まる

- 道具選びが重要

- 枝の見極めがカギ

- 切り口は必ず保護

- プロ併用も選択肢

今日からできる行動

- 木の種類を確認

- 時期をチェック

- 道具を準備

- 不安なら相談

準備と相談から始めよう

- 「道具が足りない」

- 「どこまで切っていいかわからない」

そんなときは、公式サイトで設備とサービスを確認するのが近道です。

関連記事:

- 剪定、伐採なら「お庭マスター」

- 【剪定業者の魅力♪】剪定業者に依頼すべき5つの理由

- 【庭が劇的に変わる!】評判の庭木手入れ業者を今すぐチェック

- 【庭木の剪定を学習】庭の美を引き出す剪定術

- お庭のメンテナンスが簡単に!【お庭110番】の魅力

- プロに任せる庭の手入れのメリットと方法

- 【庭木の片付け方法】効率的な手順と注意点

- 【全国対応剪定110番!】庭木の剪定をプロがスピード解決

コメント