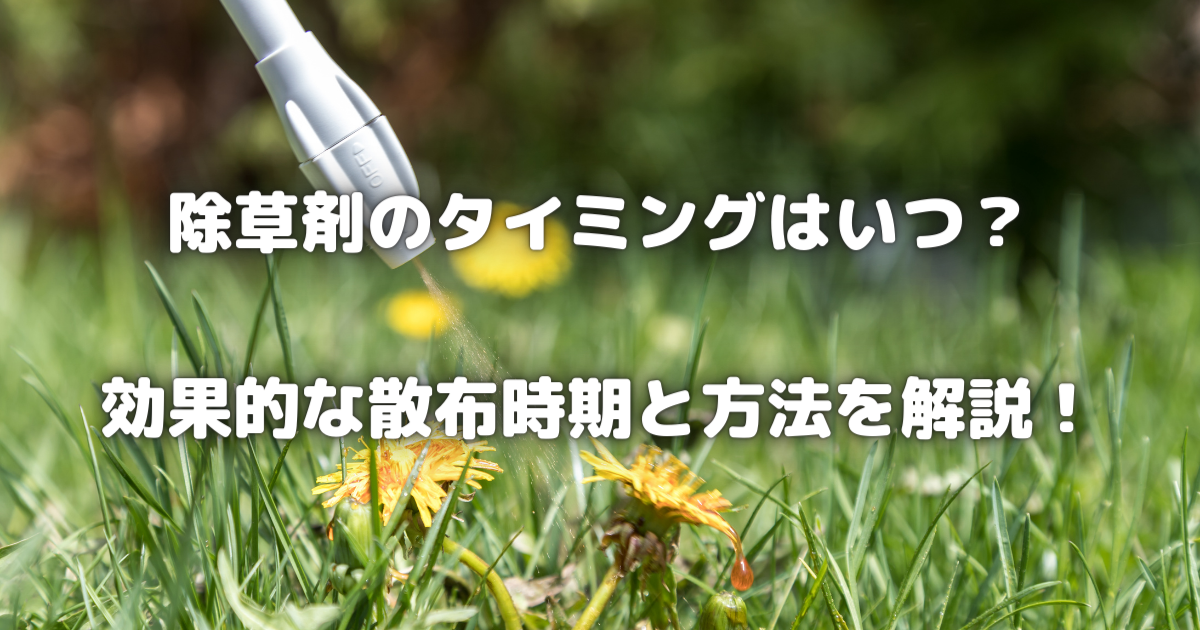

庭の雑草に悩んでいませんか?「いつ撒けばいいの?」「枯れないのはなぜ?」と迷う方は多いもの。なぜなら、除草剤は種類選びと使うタイミングを間違えると効果が十分に出ないからです。

この記事では、除草剤の種類・最適な使用時期・正しい散布方法・安全対策まで初心者にもわかりやすく解説していきます。

初心者の方でも安心して使えるよう、ポイントをわかりやすくまとめました。ぜひ参考にしてください。

除草剤の種類と特徴:目的別に正しく選ぼう

除草剤は大きく分けて、すでに生えている雑草を枯らす「液体タイプ」と、これから生える雑草を防ぐ「粒状タイプ」の2種類があります。

どちらを選ぶかで、効果の出方も「ラクさ」も大きく変わります。

そのため、場所や時期、雑草の種類に合わせて正しく選びましょう。

液体タイプ:「今生えている雑草」を今すぐ枯らす

液体タイプは、雑草の葉や茎から成分を吸収させて枯らす“即効型”の除草剤。

そのため、「すでに雑草が生えていて、早くなんとかしたい!」という人にぴったりです。

とくに、狭い場所・部分的な除草・ピンポイント処理に向いており、庭・花壇まわり・駐車場のスキマなどに活躍します。

主なタイプ

葉面処理型(発芽初期向け)

雑草の葉に直接かけて枯らすタイプで、発芽直後の柔らかい雑草に効果抜群。

- 草丈の低い雑草に強い

- 広葉雑草に効果的

- 成長する前に処理すれば、再発防止にもつながる

- 効果が出るのが比較的早い(数日〜1週間ほど)

👉「雑草がまだ小さい今のうちにサッと処理したい」人におすすめ。

茎葉処理型(多年草向け)

葉から吸収され、根まで枯らすタイプ。そのため、しつこい雑草対策の定番です。

- スギナ・ドクダミ・チガヤなどの多年草に有効

- 地上部だけでなく、地下の根までダメージを与える

- 成長途中・背丈のある雑草にも対応

👉「毎年同じ場所から雑草が出てくる…」なら、こちらで根こそぎ対策。

使用時の注意

- 芝生・庭木・花にかからないよう必ずピンポイント散布

- 風の強い日は散布を避ける

- 雨の直前は効果が薄れやすいので、晴れ続きの日がベスト

粒状タイプ:「これから生える雑草」を先回りで防ぐ

粒状タイプは、雑草が生えてくる前に撒く“予防型”除草剤です。そのため、一度撒くだけで、長期間にわたって雑草の発芽を抑えてくれます。

特徴

- 雑草が発芽する前に使用

- 効果が3か月〜半年続く商品も

- 広い場所でもラクに散布できる

- 雑草が生えて「から」ではなく、「生えない状態をキープ」できる

とくに、おすすめな場所

- 砂利敷きの庭

- 駐車場・通路

- 家の裏やフェンス沿い

- 空き地・管理しにくいスペース

👉「除草作業を減らしたい」「草取りに追われたくない」人の強い味方です。

使用時の注意

- 芝生・花壇NGの商品も多いため、「使用可能エリア」は必ずチェック

- すでに雑草が生えている場合、一度液体タイプで枯らしてから粒剤を使うのがベスト

- 撒いた後は、軽く水をかけると効果が安定しやすい

迷ったらこの基準で選ぼう!

- すでに雑草が生えている・・・液体タイプ

- 毎年同じ雑草が生える・・・茎葉処理型

- 広い場所をまとめて管理・・・粒状タイプ

- 草取りが面倒・・・粒状タイプ

- 一部分だけ処理したい・・・液体タイプ

このように、除草剤は「効き目」よりも“使うタイミングと場所”で選ぶのが成功のコツ。

そのため、自分の庭の状態を一度チェックして、「今必要なのは枯らす? 防ぐ?」を考えるだけで、失敗しにくくなります。

雑草の種類別:除草剤のベスト使用時期

除草剤は、雑草の種類+タイミングで効果が大きく変わります。そのため、「効かなかった…」の多くは、時期がズレているだけが原因です。

ここでは、代表的な雑草ごとに「いちばん効く時期」と「正しい使い方」を解説していきます。

一年草(メヒシバ・スズメノカタビラなど)

一年草は「発芽 → 成長 → 種を落として枯れる」を1年で繰り返すため、芽が出る前か出た直後を狙えるかどうかが勝負です。

最適な使用時期:3〜6月頃(地域・気温で前後)

この時期は、気温の上昇とともに雑草が一斉に発芽し始めます。そのため、対策が遅れるほど草丈が伸び、除草の手間も倍増してしまいます。

使い分け

【発芽前】→ 粒状除草剤(予防)

- 雑草のタネが芽を出すのをブロック

- 春先にまいておけば、雑草の発生が激減

- 駐車場・通路・庭の空きスペースに最適

【発芽直後】→ 液体(葉面処理型)

- 小さな雑草に直接かけて枯らす

- 葉がやわらかい時期ほどよく効く

- 雑草が目立ち始めたら即対応がベスト

散布ポイント

- 晴天・無風の日を選ぶ(薬剤の飛散&流出防止)

- 散布前後24時間は雨を避ける

- 草丈が低いうちに処理(成長すると効きが落ちる)

- 朝または夕方がベスト(真昼は蒸発しやすい)

👉 「雑草が増える前に抑えたい人」は“粒剤”、「すでに出てきた人」は“液体”が鉄板です。

多年草(スギナ・ドクダミ・チガヤなど)

多年草は「地上は枯れても、根は生き残る」タイプ。そのため、中途半端な除草では、毎年同じ場所から復活してしまいます。

最適な使用時期:2〜4月頃

この時期は、地下の根から養分を地上へ送る「成長スイッチON」のタイミング。そのため、ここで処理できれば、根ごとまとめてダメージを与えられます。

使い方

液体(茎葉処理型)を使用しましょう。

- 葉から吸収して根まで枯らす

- 1回で終わらない場合も多い

- 2〜3週間おきに再処理し、徹底的に弱らせる

👉 「一時的に枯れても、また生える…」なら時期を疑おう。とくに、春先が最大のチャンスです。

効きにくいNG例

- 真夏の弱った時期に散布(吸収力が低い)

- 秋冬の休眠期(ほぼ効かない)

- 1回だけの処理で放置(再生の原因)

失敗しないためのチェックリスト

散布前に、以下を確認しましょう。

- 雑草は一年草?多年草?

- 今の状態は「発芽前」?「生育中」?

- 気温は10〜15℃以上ある?

- 雨・風の影響はない?(翌日も晴れが理想)

- 散布場所は薬剤OKエリア?(芝生・花壇注意)

除草は「季節」ではなく「雑草基準」で考える

「春に撒けば大丈夫」ではなく、「この雑草」が「この状態」なら「この除草剤」と考えるのが正解です。

そのため…

- 一年草 → 早め&浅く

- 多年草 → 根に届く処理を

- 予防と駆除はセット運用

これだけ意識すれば、雑草対策は驚くほど楽になります。

除草剤の正しい散布方法:失敗しない手順

除草剤は、成分よりも「使い方」で効き目が決まります。そのため、間違った散布方法だと、「効かない・すぐ生える・枯らしたくない植物まで枯れる」原因に…

ここでは、液体・粒状それぞれの失敗しない手順を解説していきます。

液体タイプの使い方(今ある雑草を枯らす)

液体タイプは“葉にかけて吸収させる”のが基本。そのため、正しく散布することで、数日〜1週間ほどで変化が出始めます。

基本手順

① 説明書どおりに希釈

- 原液タイプの場合、必ず規定倍率を守りましょう。

- 「濃くすれば効く」はNG。

- 植物にも環境にも悪影響が出ます。

② 葉と茎にまんべんなく噴霧

- ポイントはびしょ濡れにしすぎないこと。

- 葉の表と裏にしっとり付く程度でOKです。

③ 散布後6時間以上、雨が降らない日を選ぶ

- 雨に流れると効果が激減。

- 理想は「翌日まで晴れ」のタイミングです。

④ 風がない日・涼しい時間帯に行う

- おすすめ時間:早朝 or 夕方

- 真昼は薬剤が蒸発しやすく、効きが落ちやすくなります。

注意点

- 30℃以上/強風の日はNG

- 風で周囲の植物にかからないよう注意

- 芝生・庭木・花は段ボールなどで養生

- 散布中は手袋・マスク着用が安全

粒状タイプの使い方(雑草を生えさせない)

粒剤は「発芽を抑える」予防型。そのため、撒き方次第で、効果が3か月以上続くこともあります。

基本手順

① 先に雑草を刈る

- すでに生えている草にはほぼ効きません。

- 先に抜く・刈ることで、薬剤が地面へ届きます。

② ムラなく均等に撒く

- 一か所に固めて撒くと、効かない部分が出やすい。

- 少量ずつ、手を大きく振って全体に広げるのがコツ。

③ 軽く土と混ぜる(必要な商品もあり)

- 商品によっては、表面に置くだけでOKのタイプも。

- 必ず説明書を確認しましょう。

④ 散水して浸透させる

- 水で成分を土にしみ込ませることで、効果が安定。

- 水やり=有効成分を地中に移動させるイメージです。

注意点

- 芝生・花壇NG製品あり → 使用場所に注意

- 雨の直前はOK、強い雨はNG(流出する)

- 子ども・ペットの出入りが多い場所は配慮

散布前チェックリスト(必ず確認!)

- 雨予報は?(6〜24時間は雨なし)

- 風は弱い?

- 他の植物へかからない?

- 希釈倍率は正しい?

- 使用できる場所か確認済み?

撒けば終わりではなく、使い方が結果を左右

このように、除草剤は、ただ撒くだけでは意味がありません。

そのため…

- 液体 → 「葉に」「天候を見て」

- 粒状 → 「地面に」「均等に」

- NG条件を避けるだけで効果は倍以上

この3点を押さえるだけで、雑草対策は驚くほどラクになります。

除草剤の注意点と安全対策:家族と環境を守るために

除草剤は便利な反面、使い方を間違えると健康・環境へのリスクがあります。そのため、ほんの少しの配慮で、安全性は大きく高まります。

とくに、「自分は大丈夫」ではなく、「もしも」に備えて使いましょう。

必須保護装備:素手・素顔はNG!

除草剤は、皮膚・呼吸器・目を通して体内に入る可能性があります。だからこそ、装備=安心への保険です。

必須アイテム

ゴム手袋(ニトリル・厚手タイプ推奨)

- 皮膚への直接接触を防ぐ

- 使い捨て or 作業専用に

マスク(できれば防塵タイプ)

- 霧が口や鼻に入るのを防止

- 風のない日でも着用が基本

長袖・長ズボン

- 薬剤が肌につくのを防ぐ

- 撥水素材ならさらに安心

ゴーグル(推奨)

- 目に薬剤が入る事故が意外と多い

- とくに、噴霧器使用時は必須レベル

👉 「短時間だから」「少量だから」は危険です。そのため、作業時間に関係なく、装備はフル装備が基本です。

散布後の衛生管理:体に残さないが鉄則

散布が終わっても、衣服や皮膚に薬剤が残っている可能性があります。

終了後に必ず行うこと

手洗い・うがい

- 石けんでしっかり洗う

- 爪の間・手首も忘れず

衣服は別洗い

- 洗濯機にそのまま入れない

- 他の洗濯物とは分けて洗う

シャワー(できれば)

- 顔・首・腕を中心に洗浄

- 汗をかいた場合は特に重要

ペット・子どもは乾燥後まで立入禁止

- 完全に乾くまで1〜2時間が目安

- 誤って舐める事故を防止

👉 散布後すぐ触れるのが一番危険なタイミングです。

環境配慮のポイント:効かせつつ、自然を壊さない

除草剤は、正しく使うことで環境リスクを抑えられます。

意識したいポイント

水路・排水口の近くでは使用しない

- 河川へ流れる危険

- 魚・微生物への影響大

必要最小限で使用

- 多く撒いても効果は上がらない

- むしろ土壌ダメージが増える

生分解性タイプを選ぶ

- 自然環境へ配慮された成分

- 家庭向けにも増えています

噴霧は風下から風上へ

- 自分にかからない工夫

- 飛散を最小限にする

安全対策チェックリスト

散布前にこれだけはチェック!

- 手袋・マスク・長袖着用

- 天候は晴れ・風なし

- ペット・子ども退避済み

- 水路・側溝が近くにない

- 使用量は適正

「安全=面倒」ではなく「安全=失敗しない近道」

- 装備で体を守る

- 散布後に洗う

- 自然を汚さない

このように、この3つを守るだけで、除草剤は“怖いもの”から“頼もしい味方”になります。

使用後の管理:除草効果を長持ちさせるコツ

除草剤は「撒いたら終わり」ではありません。なぜなら、使用後の管理こそ、雑草を再発させない最大のポイントだからです。

そのため、ここをサボると「また生えた…」「効かなかった…」の原因になります。

1〜2週間は必ず観察する

散布後すぐに結果が出ない薬剤も多く、遅効性タイプは数日〜10日ほどかかることもあります。そのため、最低でも1〜2週間は、次のポイントをチェックしましょう。

観察ポイント

葉の変色

- 緑 → 黄色 → 茶色に変わるのが正常な効き始め

- 黒くしなびる、枯れ込むのもOKサイン

成長停止

- 伸びなくなった時点で効き始めている証拠

- 新しい葉が出なくなれば成功率大

新芽の有無

- 中心から新芽が出る → 効きが弱いサイン

- 同じ位置から再発なら、根まで効いていない可能性あり

👉 写真を撮って比較すると、変化が分かりやすくなります。

効果が弱いと感じたときの対処法

「ちょっと効いたけど、完全じゃない…」ときは焦らず対応しましょう。

正しいリカバリー手順

① 7〜10日あけて再散布

- すぐ追加せず、間隔を空けるのが鉄則。

- 薬害・過剰使用を防げます。

② 枯れた部分だけ除去

- 枯れ草を刈る → 薬剤が地面に届きやすくなる

- 次回処理の効率がUP

③ 成分ローテーションを行う

- 同じ薬剤の連用は効きにくくなる

- 別系統の成分を使うことで耐性を防止

👉 「何度も同じ薬剤=効かなくなる原因」になることも…

保管と廃棄:意外と事故が多いポイント

正しい保管方法

- 子ども・ペットが触れない鍵付き収納が理想

- 直射日光・高温多湿を避ける

- 元の容器のまま保管(詰め替えNG)

- 食品棚・キッチン周辺は絶対NG

👉 誤飲事故・劣化トラブルの防止が最大の目的です。

正しい廃棄方法

- 中身が残っている → 自治体ルールに従う

- 容器のみの場合 → 洗浄して資源ごみへ

- 不明なとき → 市役所 or 清掃課に確認

👉 “とりあえず捨てる”は絶対NGです。

管理チェックリスト

処理後にこれだけ確認できれば安心です。

- 枯れ具合を毎日チェック

- 新芽が出ていない

- 再散布は7日以上あけた

- 使用量は適正

- 薬剤は安全な場所に保管済み

「撒う技術」より「見る管理」が大切

除草の成功は、実は散布後の1週間でほぼ決まります。

- 変化を観察する

- 効かなければ適切に再対応

- 保管・廃棄まで安全第一

これだけで、雑草ストレスは確実に減ります。

まとめ:除草は「選び方」と「タイミング」で決まる

いかがでしたか?

要点まとめ

- 除草剤は「種類」と「使うタイミング」で効果が大きく変わる

- 一年草と多年草では、使う除草剤が違う

- 散布は晴れ・無風の日がベスト

- 手袋・マスクなどの安全装備は必須

- 使用後の観察で、再発をしっかり防げる

そのため、「なんとなく撒く」から「狙って効かせる」へ。これだけで、除草の失敗は激減します。

今日からできる行動

- 自宅の雑草タイプを確認

- 今の季節に合う除草剤を選ぶ

- 安全装備を用意する

- 天気予報をチェック

- 一度に全部やらず、区域ごとに対策

除草は「さくっと賢く」が正解

このように、雑草対策は体力勝負でも、気合い勝負でもありません。そのため、「今、この雑草に、これを使う」この判断さえできれば、除草は驚くほどラクになります。

関連リンク:

- お庭のことなら【お庭マスター】

- 草刈り・芝刈りのプロがすぐに対応!【草刈り110番】

- 草刈り・剪定・伐採などお庭のことならすべてお任せください!【iお庭110番】

- ガーデニングの必需品は【アイリスプラザ】

関連記事:

- 【初心者必見!!】雑草の特徴と対策

- 【雑草対策の決定版!】最新の除草剤&草取りグッズでお庭を美しく!

- 庭の雑草対策!防草シートの効果と選び方ガイド

- 【防草シートと砂利で庭の雑草対策を完璧に!】効果と設置方法

- お庭のメンテナンスが簡単に!【お庭110番】の魅力

- プロに任せる庭の手入れのメリットと方法

- 【満足の草刈りサービス!】全国対応でお庭の手入れが楽々!

- 【防草シート.comで雑草対策!】最適なシート選びと施工方法

コメント