鉢植えを枯らす原因の多くは水やりの勘違い。

この記事では、

- 朝夕どちらが良いか

- 頻度と量の目安(種類・季節・環境別)

- 正しい手順

- NG行動

を一冊化。そして、忙しい人向けに自動水やり器の選び方までカバーしていきます。

自動水やり器の活用術も紹介しているので、忙しい方にもおすすめです。

水やりの基本原則

植物を育てるうえで、最も失敗が多いのが「水やり」です。

とくに、「どのくらい?」「いつ?」「毎日必要?」…

この3つの疑問に答えられないまま、根腐れや水切れを起こしてしまう初心者は少なくありません。しかし、水やりには“正しいタイミングと量”の基本ルールがあります。

ここでは、植物を元気に育てるために絶対に押さえておきたい「水やりの基本原則」をわかりやすく解説していきます。

1. 時間帯:朝がベスト(6〜9時)

植物が一日の活動を始める前の朝に水を与えると、根がしっかり吸収しやすくなります。

なぜなら、昼の炎天下では水が蒸発してしまい、逆に夕方遅すぎると夜間に湿気がこもって病気の原因になってしまうからです。

そのため、朝が難しい場合は、「日没2時間前までの夕方」を目安にしましょう。

2. 量:鉢底から水が出るまで“たっぷり”

表面が濡れただけでは根まで届きません。そのため、鉢底から水がしみ出すくらいが“根まで潤った”サインです。ただし、受け皿に水が溜まったままだと根腐れを起こすため、必ず捨てること。

そして、地植えの場合は、表土が湿るだけでなく10cmほど下まで湿る量を目安に与えます。

3. 判断:乾いたら与えるを徹底

毎日決まった時間に水やりをすると、過湿になりがち。そのため、理想は、「土が乾いたら与える」こと。そして、判断のコツは3つあります。

- 指で土を触り、2cm下が乾いていたら水やりOK

- 竹串を刺して抜き、先が乾いていたら与える

- 鉢を持って軽くなっていたら乾燥のサイン

迷ったら「朝・たっぷり・乾いたら」の三拍子!

この3つを守るだけで、根腐れや水切れトラブルの8割は防げます。

とくに、初心者の方は、まず「朝の時間帯を固定する」ことから始めてみましょう。そして、毎日の習慣が、元気で美しい植物を育てる第一歩です。

水やりの最適な時間帯:朝と夕の使い分け

「いつ水をあげるか」で、植物の元気さは驚くほど変わります。

なぜなら、同じ量の水でも、与える“時間帯”によって吸収効率や病気リスクに差が出るからです。そのため、ここは押さえておきたい重要ポイントです。

朝に与えるメリット

一日のスタートに水をもらった植物は、まるで朝ごはんを食べたように元気に光合成を始めます。そのため、朝(6〜9時)の水やりにはこんなメリットがあります。

光合成の立ち上がりが良く、成長がスムーズ

根から吸い上げた水分が葉に届き、太陽光を受けてエネルギーを生み出します。

蒸発が緩やかで、根までしっかり潤う

日中の暑さが本格化する前なので、無駄なく吸収されます。

葉が早く乾いて、病気のリスクが減る

朝のうちに濡れた葉が乾くため、カビや菌の繁殖を防げます。

ポイント

朝の水やりは「出勤前に1分」でもOK。少しの習慣で、植物の調子が格段に良くなります。

夕方に与えるメリット

「朝は忙しくて時間がない」という人は、夕方(日没の2時間前まで)でも大丈夫です。なぜなら、日中の乾燥ストレスを和らげ、翌日に備える“リセット効果”があるからです。

乾燥でしおれた葉や土を回復できる

日中に奪われた水分を補い、植物を落ち着かせます。

気温が下がることで吸収が安定

蒸発も少なく、根にじっくり浸透します。

ただし、日没後の水やりは厳禁。夜間は気温が下がり、湿気がこもってしまうので、病害虫の温床になってしまいます。

夜の水やりがNGな理由

つい忘れて夜に慌てて水やり…

その行動が植物のトラブルを招くことも。そして、夜の水やりには次のようなリスクがあります。

- 土や葉が長時間湿り、灰色かび病などの病気が発生しやすくなる

- ナメクジ・ヨトウムシ・コバエなどを呼び込みやすい

とくに、夜間は植物が「休眠モード」に入る時間帯。そのため、吸収も鈍く、水が溜まることで根腐れの原因になります。

もし、夜しか時間が取れない場合は、翌朝に回す勇気も大切です。

このように、迷ったら「朝6〜9時」「たっぷり」「乾いたら」の3原則。そして、時間帯を意識するだけで、同じ植物でも葉の色ツヤや成長スピードが見違えるほど変わります。

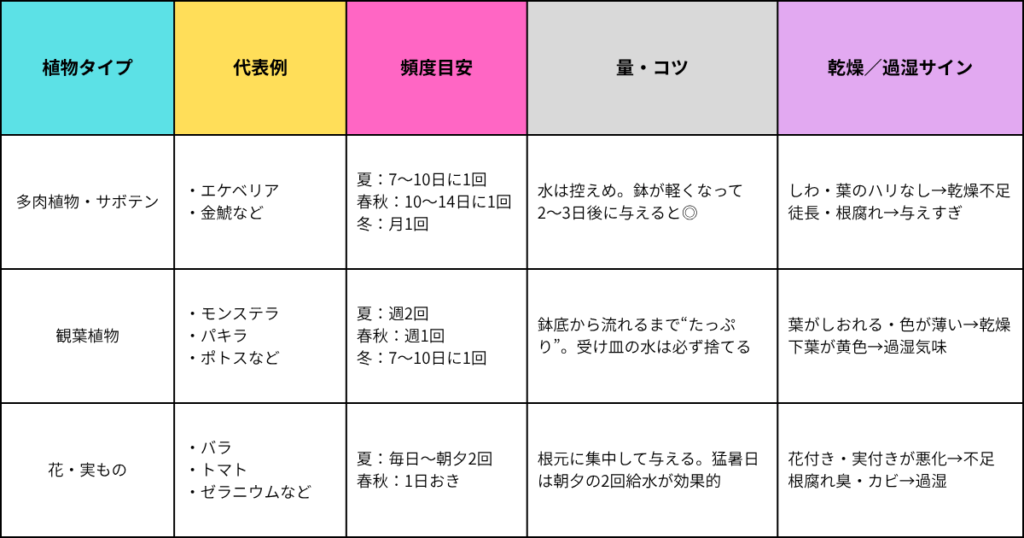

種類別:水やり頻度と量の目安

植物は種類によって“水の好み”がまったく違います。そのため、同じように水を与えても、多肉植物は根腐れし、バラはしおれる…

そんな失敗を防ぐには、タイプごとの特性を知ることが大切です。以下では代表的な3タイプの「頻度・量・見極め方」をわかりやすくまとめました。

※目安はあくまで「完全に乾いてから与える」を前提に調整してください。

多肉植物・サボテン

乾燥に強く、湿気を嫌うタイプ。

そのため、「乾かし気味」が鉄則で、表土が乾いてから2〜3日後に与えるくらいでちょうど良いです。また、水を与えすぎると、ぷにぷにの葉がブヨブヨになり、根が腐ることも…

逆に、葉にしわが寄ったら“そろそろサイン”です。

観葉植物

室内グリーンの定番。しかし、環境によって乾き方が変わるため、季節ごとの調整がポイント。とくに、夏場は風通しと湿度のバランスが重要で、朝にたっぷり与え、夜は乾かすイメージで。

また、冬は生育がゆるやかになるため、水やりを減らして控えめに。

花・実をつける植物

バラやトマトなど、開花・結実には大量の水を必要とします。ただし、葉や花に直接かけると病気の原因になるため、株元に集中して与えるのがコツ。

とくに、真夏は朝夕2回の水やりで、日中の蒸発と乾燥をリカバーします。

ポイント

- 「種類に合わせて与える間隔を変える」のが失敗を減らすコツ

- 「乾いたらたっぷり」「朝に与える」を共通ルールにすると安定

- 植物の“表情”を観察する習慣が、上達の最短ルートです

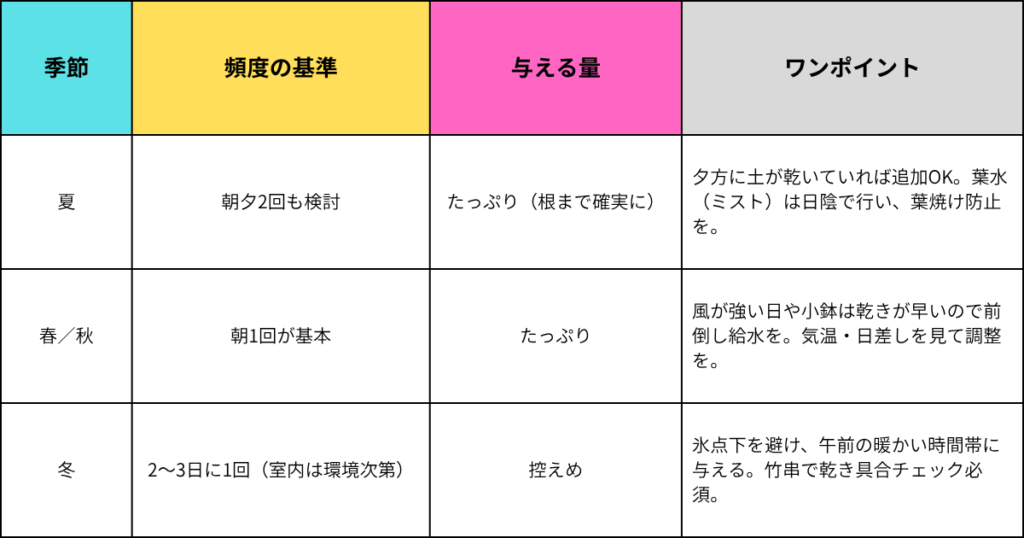

季節別:頻度と量のチューニング

植物の生育は、季節の温度・湿度・日照によって大きく変わります。そのため、「夏は毎日なのに、冬は控えめ?」…

実はこの差こそが、植物を健康に育てるカギ。

ここでは、春・夏・秋・冬それぞれの“水やりのリズム”と“与え方のコツ”を解説していきます。

夏:最も乾きやすい季節

真夏は太陽の熱と風で、わずか半日で土がカラカラになることも…

そのため、「朝(6〜9時)にたっぷり与え、夕方に土が乾いていたらもう一度軽く給水してOK。とくに、鉢植え・プランターは蒸発が早いため、こまめな観察が重要です。

また、葉の表面に軽く霧吹きをする「葉水」は気化熱で温度を下げる効果もありますが、直射日光下ではNG。必ず日陰で行いましょう。

春/ 秋:生育期の“安定モード”

植物が最も元気に伸びる時期です。

そのため、朝1回、根までしっかり届く量を与えるのが基本。また、気温が安定しているため乾きすぎる心配は少ないですが、風の強い日や鉢が小さい場合は、思った以上に乾燥が早く進みます。

とくに、春先は根が活発に動き始めるため、「乾いたらすぐ」の意識を持ちましょう。

冬:控えめが鉄則

冬は気温が下がり、植物の活動が緩やかになります。無理に毎日与えると、低温と過湿が重なって根腐れを起こす原因に…

そのため、水やりは2〜3日に1回が目安で、午前10〜11時の暖かい時間帯に行うのがベストです。

また、夜や早朝の水やりは凍結の危険があるため避けましょう。そして、乾き具合の確認には、竹串を挿して湿り具合を見る「竹串チェック」が有効です。

ポイント

- 季節ごとの「気温」「日照」「風」を観察するのが上達の第一歩

- 「夏=頻度を上げる」「冬=控えめに」が基本バランス

- 季節ごとの習慣をつけることで、植物のコンディションが安定します

環境別:室内・屋外・鉢サイズでの違い

水やりのコツは「どこで育てているか」「鉢の大きさ」によっても変わります。

なぜなら、同じ植物でも、室内とベランダでは乾き方も、根の動きもまったく違うからです。そのため、環境に合わせた調整が欠かせません。

ここでは、失敗を防ぐためのポイントを環境別に解説していきます。

室内で育てる場合

室内は見た目以上に乾燥しやすく、また風通しが少ないという“両極端な環境”です。

冷暖房で乾燥しやすい → 葉水&加湿器で補助を

- エアコンの風で葉や土の水分が奪われるため、1日1〜2回の「葉水(ミスト)」が効果的。

- 加湿器や水皿で湿度を保つと、植物の呼吸もスムーズになります。

換気不足 → 根腐れに注意

- 水やり後に風が通らないと、鉢の中に湿気がこもり根腐れの原因に。

- 水を与えた日は、数時間だけでも窓を開けて換気するのがおすすめ。

受け皿の水は毎回必ず捨てる

- 底に水が溜まったままだと、根が酸欠になり腐敗を招きます。

- 室内の鉢は特に、「乾かす時間を作る」ことが大切です。

屋外・ベランダで育てる場合

屋外は乾燥と湿りの差が激しい環境。気温・風・雨の影響を常に受けます。

直射日光+風 → 小鉢は毎日チェックが基本

- とくにベランダはコンクリートの照り返しで温度が上がりやすく、想像以上に乾きやすいです。

- 手で土を触って確かめる“視認チェック”を習慣にしましょう。

雨の日も「土の状態」で判断

- 屋根下や壁際の鉢は、意外と雨が届かず乾いたままのことも。

- 「濡れていそうに見えるけど、触るとサラサラ」なら水やりを忘れずに。

強風の日は要注意

- 風が強い日は、気温が低くても蒸散が進みやすく、葉先が枯れることもあります。

- そんな日は、朝のうちに軽く水を足しておくのが安心です。

鉢サイズでの違い

鉢の大きさは「水もち」と「乾き方」を左右します。そのため、サイズに合わせた給水ペースを覚えておくと、失敗が激減します。

小鉢(〜10cm)

- 土の量が少ないため、朝に与えても夕方には乾くことも。

- 水は少量を高頻度で与えるスタイルが基本です。

中〜大鉢(20cm〜)

- 保水性が高く、見た目が乾いていても内部は湿っている場合があります。

- そんな時は竹串や水分計で内部を確認してから水やりを。

- むやみに追加すると根腐れの原因になります。

このように…

- 室内・・・乾燥と湿気の両面に注意。風通しを意識する

- 屋外・・・乾きやすい。特に小鉢・ベランダは毎日チェック

- 鉢サイズ・・・小鉢=高頻度/大鉢=慎重に

など、環境と鉢の条件を知ることで、水を与える”から“水を管理するへと一歩上級者の育て方になります。

正しい水やり“手順”【3ステップ】

水やりは「回数」よりも「やり方」が大切です。なんとなく表面を濡らすだけでは、根が十分に潤わず、逆に毎日やりすぎると過湿になります。

ここでは、どんな植物にも共通する正しい3ステップを紹介していきます。

ステップ① 乾きチェック

まずは“今、水が本当に必要か”を見極めましょう。とくに、見た目に惑わされず、指・竹串・鉢の重さの3つで確認するのが確実です。

- 指でチェック・・・土の表面から1〜2cmを触り、乾いていたら水やりOK。

- 竹串チェック・・・竹串を挿して抜き、湿っていなければ乾燥サイン。

- 鉢の重さ・・・軽く感じたら中も乾いている証拠です。

💡「乾いたら与える」=植物が根から水を欲しているタイミングです。ここを見誤ると根腐れの原因になります。

ステップ② 一気に与える

水は鉢底から流れ出るまでたっぷり与えます。そのため、少量ずつチョロチョロ…では、上の土だけが湿り、根が水を吸えません。

- 鉢植えの場合は、一気に注いで鉢底から水が出るのを確認。

- 地植えの場合は、根の深さ10cmまで届くようにゆっくり浸透させるイメージで。

とくに、「ムラ潅水(部分的な水やり)」は根の偏りを招き、根張りを悪くしてしまいます。そのため、全体に均等に水が行き渡るように意識しましょう。

ステップ③ 後処理

水やり後のひと工夫が、植物を長持ちさせるポイントです。

- 受け皿の水は必ず捨てる・・・放置すると根が酸欠になり、根腐れの原因に。

- 風を通す・・・とくに室内では、数時間だけでも換気をして湿気を逃がします。

そして、「与えた後に乾かす時間をつくる」…このメリハリがプロの育て方です。

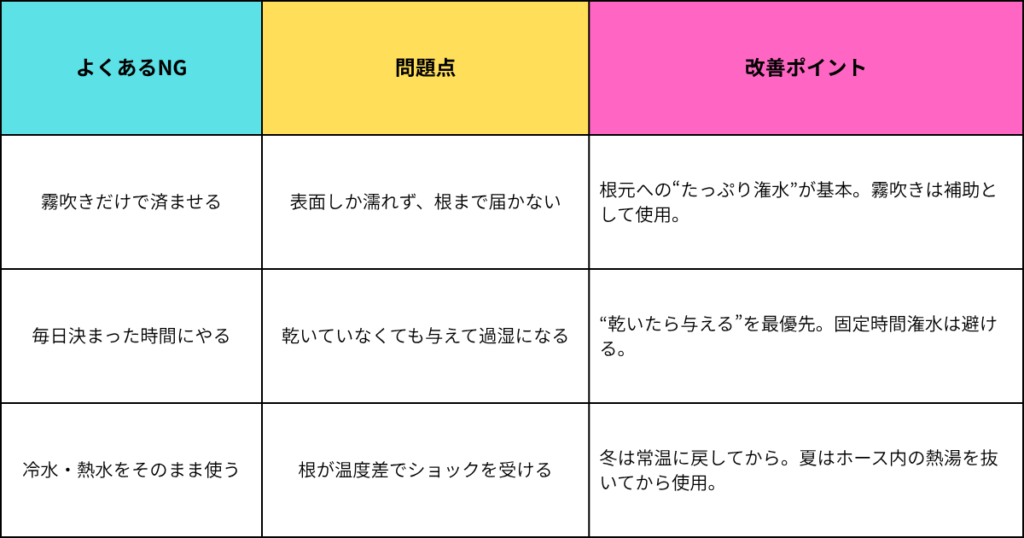

よくあるNG例と対策

とくに、初心者がやりがちなミスは「習慣潅水」と「冷水潅水」。そして、この2つを避けるだけで、根腐れ・しおれ・葉落ちのリスクが大幅に減ります。

このように…

- 「乾きチェック → 一気に → 風通し」この3ステップを習慣化

- 水やりは“作業”ではなく、会話のように観察しながら行うことが大切

- 正しい手順を身につけることで、どんな植物も生き生きと育つようになります

葉水(はみず)の活用と注意

「最近、観葉植物の葉がくすんできた」「虫がつきやすい気がする」…

そんな時に効果的なのが葉水(はみず)です。

葉に霧状の水を吹きかけるだけで、植物の健康と美しさを保てる手軽なケア方法。そのため、正しく行うことで、光合成の効率アップ・乾燥防止・害虫予防と、嬉しい効果がたくさんあります。

葉水の主な効果

葉水はただの“気休め”ではありません。なぜなら、植物にとって、自然界の朝露のような重要な役割を果たしてくれるからです。

ホコリ除去で光合成UP

- 室内の観葉植物はホコリが溜まりやすく、光を遮ってしまいます。

- 霧吹きでホコリを落とすことで、葉が光を効率よく受け、つややかな見た目にも。

乾燥対策(特に冬・冷暖房下)

- エアコンの風で空気が乾くと、葉先がチリチリになりやすくなります。

- 葉水で湿度を補うことで、蒸散を和らげ、しっとりした状態をキープ。

ハダニ・コナジラミなど害虫の予防

- これらの害虫は乾燥した環境を好みます。

- 葉裏に定期的に水を吹きかけることで、発生を抑えられる“天然の予防策”になります。

葉水のタイミングとやり方

葉水は朝〜午前中に行うのがベスト。なぜなら、日中に乾く時間が確保でき、葉の表面に水が残りにくいため、病気のリスクを減らせるからです。

時間帯

- 朝〜午前10時頃が理想

NG時間帯

- 日中の直射日光下 → 水滴がレンズとなり、葉焼けの原因に

- 夜間 → 湿気がこもってカビや病気を誘発

コツ

- 葉の表だけでなく裏にも軽くスプレーするのがポイント。

- 虫やホコリが溜まりやすいのは葉裏です。

対象植物と注意点

葉水が向いているのは、湿度を好む熱帯系の観葉植物(モンステラ、ポトス、アレカヤシなど)。一方で、花や蕾がある植物には直接かけないよう注意。

なぜなら、花びらや蕾に水が溜まると、黒ずみやカビの原因になることがあるからです。

また、サボテンや多肉植物のような乾燥地帯原産の植物には、葉水は不要。そして、葉の表面が濡れすぎると、逆に傷みやすくなります。

このように…

- 葉水は“朝の潤い補給”であり、健康のバロメーター

- 光合成・湿度維持・害虫予防の3効果が一度に得られる

- 朝にサッと吹きかけるだけで、植物が生き生きと輝く

忙しい人のための“自動水やり”活用術

「出張で数日留守にする」「朝の水やりがつい後回しになる」…

そんな悩みを解決してくれるのが、自動水やりシステム。しかも、最近ではDIYで簡単に設置できるモデルも多く、植物の“理想のタイミング”に正確に水を与えられる便利アイテムです。

なぜ“自動水やり”が効くのか?

自動水やり機の最大の魅力は、「時間と量を安定化できる」こと。そのため、植物の生育を支える“朝の潅水リズム”を、あなたの代わりに正確に再現してくれます。

理想の時間帯(朝/夕)に安定供給

- 植物が最も水を吸収しやすい時間帯に、設定どおり自動で給水。

- 蒸発の少ない時間を狙うことで、無駄なく効率的に潤います。

与える量を定量化できる

- タイマーや流量設定で「与えすぎ」「乾かしすぎ」を防止。

- 一定の水量がキープできるので、根腐れリスクも激減します。

旅行・出張時も安心

- 数日家を空けても、植物がしっかり潤う。

- とくに夏場や長期不在時には、生命線レベルの安心感を与えてくれます。

タイプ別の選び方

自動水やりといっても、用途に応じてタイプが異なります。そのため、庭・ベランダ・室内…それぞれの環境に合った方式を選びましょう。

1. タイマー付きホース(スプリンクラー)タイプ

芝生・花壇など広い面積の潅水に最適。そして、ホースに取り付けるタイマーと散水ノズルの組み合わせで、広範囲に自動散水できます。

- 散水範囲を調整できる可変ノズル付きモデルが便利

- タイマーはデジタル式 or ダイヤル式が主流で、1日複数回設定も可能

- ホース先端にミスト/シャワー/直射モードを切り替えられるタイプだと、花壇との兼用もOK

2. 点滴灌漑(ドリップ)タイプ

鉢植え・プランターを個別管理したい人に。そして、ホースの先から水が「じわ〜」っと染み出す方式で、根元まで均等に潤します。

- 鉢の大きさや植物ごとに流量を微調整できる

- 乾きムラが減り、根腐れ・水切れリスクが少ない

- ベランダ・温室・ハンギングプランターにも最適

3. 自動灌漑キット(タンク+ポンプ式)

屋内外どちらにも設置したい方、水栓がない場所でも使用可。そして、タンクに水をため、ポンプで一定間隔ごとに供給するタイプ。

- ソーラー式・USB式など電源の自由度が高く、ベランダや屋外小屋でも使える

- 水栓がなくても稼働できるため、賃貸・集合住宅ユーザーにも人気

- 点滴チューブと組み合わせれば、複数鉢を同時に潤せる

運用のコツ

導入後すぐに全範囲へ使うのではなく、まずは、「1系統=1エリア(例:芝生ゾーン/プランター棚)」からスタートしましょう。そして、乾き具合や水の出方を確認しながら、吐出量を少しずつ微調整していくのがコツです。

また、慣れてきたら、季節ごとにタイマー時間を調整することで“自動でも季節対応”が可能になります。

このように…

- 朝夕の理想時間に正確給水=人の代わりに植物を守るパートナー

- タイマー・ドリップ・ポンプの3タイプで用途に合わせて選ぶ

- 導入初期は「1エリアずつ」テスト運用で失敗防止

自動水やりは、手間を減らしながら愛情を続けるための最強ツール。忙しい毎日の中でも、あなたの庭やグリーンをいつもみずみずしく保つ味方になってくれます。

まとめ:見る→決める→与えるで失敗しない

いかがでしたか?

植物の水やりで失敗しないコツは、難しいテクニックではなく、「見る」「決める」「与える」の3ステップを習慣にすること。

そして、毎回の観察と少しの工夫で、どんな植物も見違えるほど元気になります。

要点まとめ

- 朝(6〜9時)・乾いたら・底穴から流れるまでが基本ルール

- 植物の種類・季節・環境に合わせて頻度と量をチューニング

- 受け皿の水は毎回破棄し、常温の水で与えるのがベスト

- 忙しい人は自動水やり器を使えば、理想の時間帯に安定給水

今日からできる行動

- 水やり3点セット:竹串・霧吹き・受け皿掃除を常備する

- 鉢の「重さメモ」を取り、潅水直後と乾燥時の差を体感

- 乾きやすい小鉢から、ドリップ式自動潅水の導入を検討

👉 タイマー精度や対応鉢数を比較して、あなたの生活リズムや設置環境に合う自動水やり器を選びましょう。毎日の“手間”を減らしながら、植物の健康と美しさを自動でキープできます。

関連記事:

- 【花壇がなくても大丈夫!】鉢植えで始めるガーデニングのすすめ

- 【ガーデニング初心者必見!】ガーデニングを始める前に知っておきたい基本のキホン

- ガーデニングの魅力と効果とは?初心者向け始め方ガイド

- 【庭づくりで心をリフレッシュ!】ガーデニングでリラックス

- 【鮮やかな庭を演出!】ハイビスカスの育て方と手入れ方法

- 【庭が快適!】ミストシャワーの活用法と効果

- お花のある暮らしがもたらす効果と魅力

- おしゃれな鉢植えの花で庭を彩る方法

- ガーデニングの心理効果とメリットを徹底解説

- コンクリートの上でガーデニングを楽しむ方法

- ハーブの力で虫を寄せ付けない!効果的なプランターの作り方

- 庭に彩りを!初心者でもできるブーゲンビリアの育て方ガイド

コメント