庭や軒下に蜂の巣を見つけると、怖くてどうしていいかわからないものです。そして、放置すると刺傷被害の危険があり、自己判断での駆除も命に関わることがあります。

この記事では、蜂の巣ができる原因・危険性・安全な対処法・再発防止策まで、初心者でも実践できる形で詳しく解説していきます。

安全かつ効果的に問題を解決するためのポイントを紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

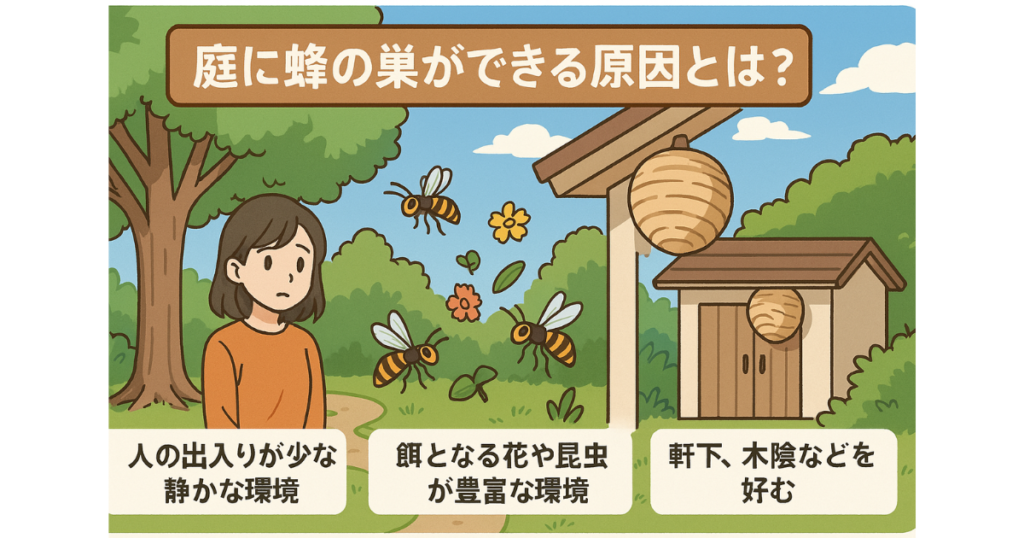

蜂の巣ができる原因とは?

蜂が巣を作るのは「安全で、静かで、餌が豊富な場所」を見つけた時。つまり、庭や家まわりの環境が蜂にとって“理想の住みか”になっていることが多いのです。

ここでは、蜂が巣を作りやすい条件を具体的に見ていきましょう。

1. 静かで人の出入りが少ない環境

蜂は外敵に襲われにくい“安全地帯”を選んで巣を作ります。そのため、人の気配が少なく、物音がしない場所は特に好まれます。

注意が必要な場所の例

- 軒下や屋根裏のすみ

- 木の枝や茂みの奥

- 物置・倉庫・カーポートのすみ

- 壁のすき間や通風口まわり

そして、これらは「普段あまり目が届かない場所」で、蜂にとって天敵(人間や鳥など)から身を守れる理想的な場所です。

とくに初夏の頃、巣の基礎を作る女王蜂がこのような静かな場所を探し回るため、要注意です。

2. 餌が豊富な環境

蜂にとって食料となるのは、花の蜜・果実の汁・小さな昆虫。そのため、庭にこれらが多いと、「ここなら子育てもできる」と判断して巣を作りやすくなります。

こんな環境は蜂を呼び寄せやすい

- 花が多く咲いているガーデン

- 熟した果実がそのまま放置されている

- アブやハエなどの小昆虫が多い(特にスズメバチ類)

つまり、「自然豊かな庭」は人には癒しでも、蜂には“食料が豊富な楽園”というわけです。とくに、花が多い庭では、開花時期に蜂の出入りを観察しておくことが大切です。

3. 気候と立地条件

蜂の巣作りが最も活発になるのは春〜初夏(4〜6月頃)。とくに、この時期は女王蜂が新しい群れを作る準備に入るため、活動が一気に活発化します。

また、蜂は以下のような環境を好みます。

- 日当たりがよく、風が穏やか

- 雨に当たりにくい屋根下や壁の内側

- 湿気が少なく、適度に暖かい場所

逆に、風通しが悪く湿度が高い場所は苦手です。つまり、「明るく乾いた静かな場所」が巣作りの候補になりやすいのです。

💡豆知識:蜂が巣を作る前のサイン

巣ができる前には、こんな兆候が見られます。

- 同じ場所を1匹の蜂が何度も飛び回る

- 軒下などに小さな灰色の塊(直径2cmほど)ができている

- 壁際で蜂がホバリング(空中停止)している

そのため、この段階で早めに対処することで、大きな巣になるのを防ぐことができます。

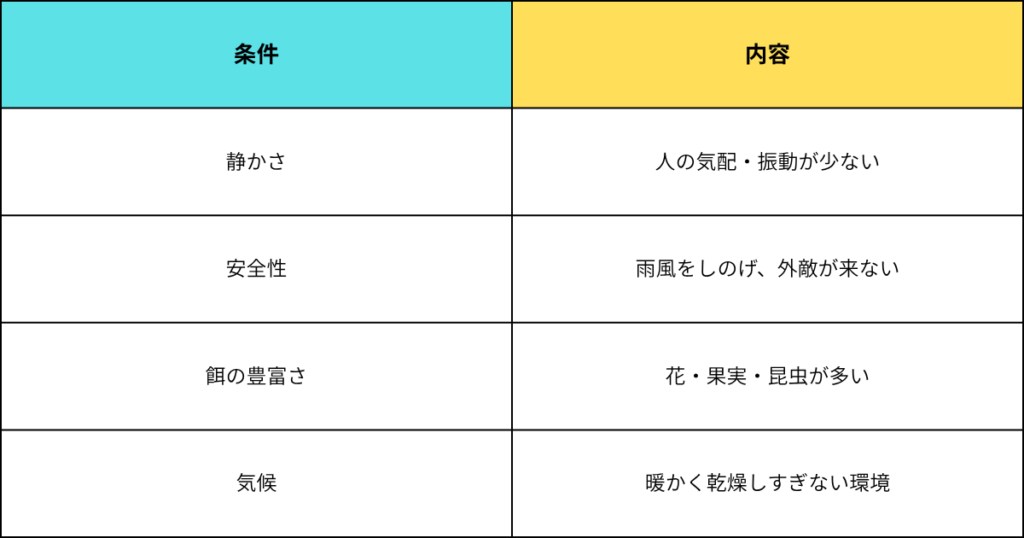

蜂が巣を作るのは“居心地の良さ”が原因

蜂の巣ができる場所には、共通点があります。

そして、これらが揃うと、蜂にとって“理想の住まい”になってしまいます。そのため、庭づくりや花の配置を工夫して、蜂が寄りつかない環境をつくることが大切です。

蜂の巣を放置すると危険!そのリスクとは

「小さい巣だからまだ大丈夫」そう思って放置していませんか?

実はその“油断”こそが、大きなトラブルの引き金になります。

なぜなら、蜂は巣を守るために極めて攻撃的になるからです。そのため、たとえ何気なく近づいただけでも刺される危険があるのです。

1. 刺傷による強い痛みと腫れ、発熱

蜂に刺されると、針と一緒に強力な毒液(アセチルコリンやヒスタミンなど)が体内に注入されます。

その結果…

- 激しい痛み・赤い腫れ

- 発熱・倦怠感

- しびれ・吐き気

など、数時間〜数日にわたって症状が続くこともあります。とくに、頭部・首・手の甲など皮膚が薄い場所は、腫れがひどくなりやすいため注意が必要です。

2. アナフィラキシーショックの危険

蜂に2回以上刺されると、体が過剰反応を起こす「アナフィラキシーショック」を起こすことがあります。そして、症状は数分で進行し、命に関わるケースも…

主な症状

- 息苦しさ・動悸・めまい

- 手足のしびれや意識の混濁

- 嘔吐・蕁麻疹・血圧低下

毎年、ニュースで「蜂に刺されて搬送」という報道があるのは、この反応によるものです。とくに、一度刺された経験がある人は要注意!

次は軽傷で済まない可能性があります。

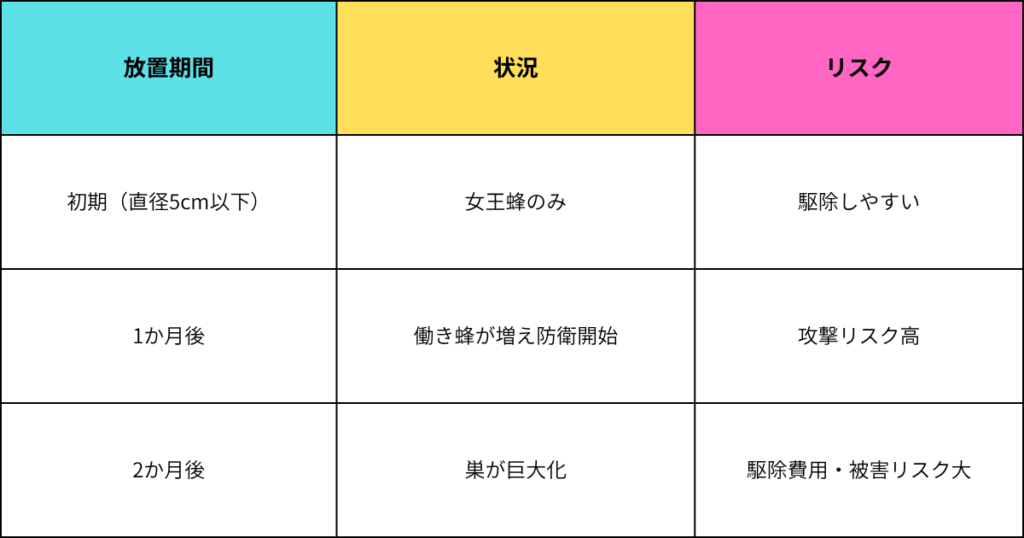

3. 巣が巨大化すると駆除が難しくなる

蜂の巣は放置すると1〜2か月で数十倍に拡大します。そのため、初期はテニスボールほどの大きさでも、夏の終わりにはサッカーボール大〜バスケットボール大になることも…

そして、巣が大きくなると…

- 中に数百匹の蜂が潜む

- 巣が高所や天井裏に入り込み、撤去が困難

- 駆除費用が2〜5倍以上に跳ね上がる

つまり、「小さいうちに見つけて対応する」ことが、時間・費用・安全のすべてで有利なのです。

4. 近隣トラブルや通行人への被害も

蜂は巣を中心に半径10m以上を縄張りとして警戒します。そのため、自宅だけでなく…

- 隣家の庭やベランダ

- 通学路や駐車場

- 郵便・宅配スタッフの通路

にまで被害が及ぶ可能性があります。

また、もし誰かが刺されれば、「管理責任を問われる」リスクも発生します。とくに、集合住宅や住宅密集地では早急な対応が必須です。

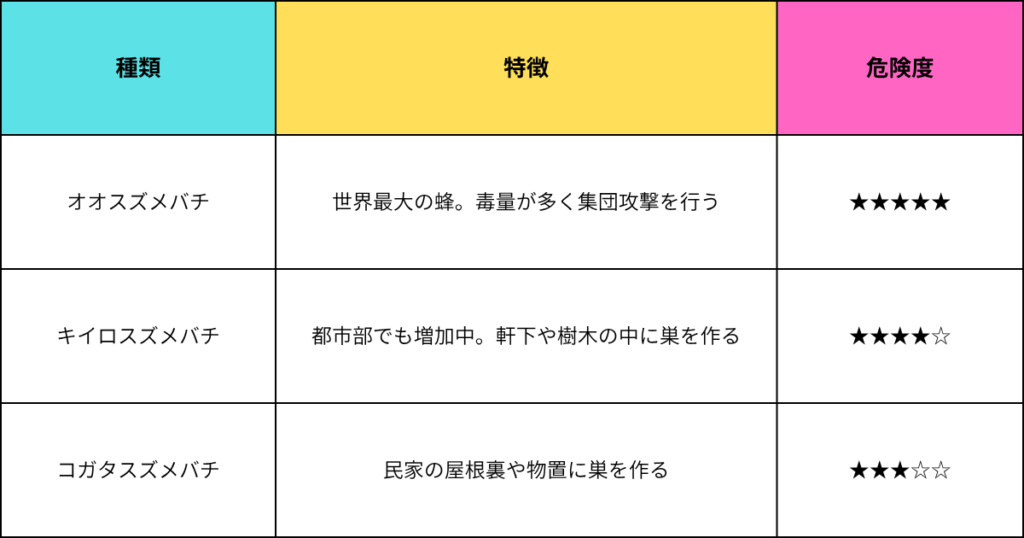

5. 特に危険な「スズメバチ類」

スズメバチは日本で最も攻撃性と毒性が高い蜂。そして、代表的な種類には次のような特徴があります。

とくに、これらの蜂は、巣に近づくだけで威嚇→攻撃の流れに入ります。そのため、「静かにしていれば刺されない」というのは大きな誤解です。

“放置=リスク増大”と心得よう

蜂の巣は、時間が経つほど危険度が上がります。

「見つけたらすぐ対処」が鉄則です。そして、自分で手を出さず、安全第一で専門業者に相談するのが最も確実。とくに、「蜂バスター」がおすすめです。

自分でできる蜂の巣の確認方法

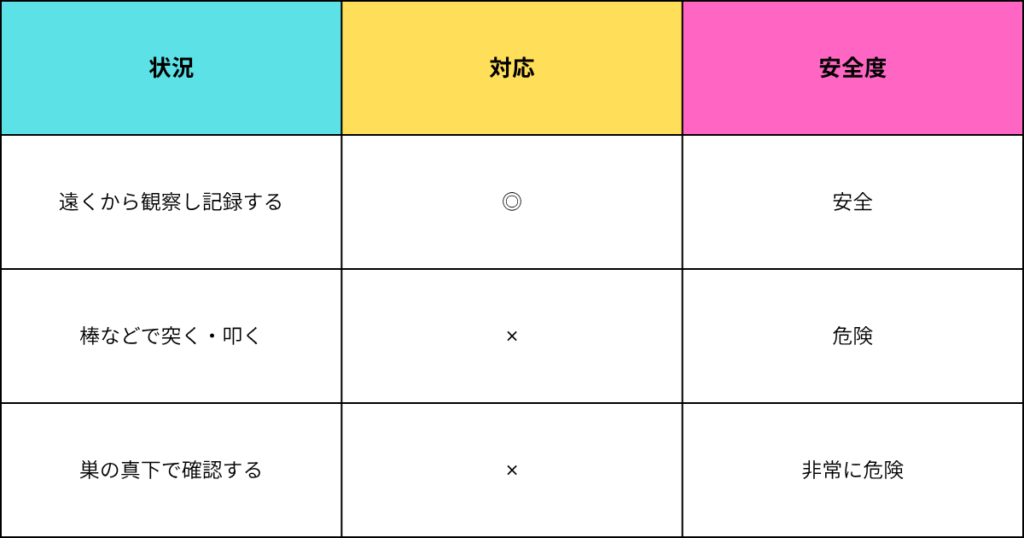

蜂の巣を見つけたら、慌てず・近づかず・冷静に観察することが大切です。

なぜなら、無理に確認しようとして巣に近づくと、蜂が“敵とみなして攻撃”してくることもあるからです。そのため、安全な距離(最低でも3〜5m以上)を保ちながら、以下のポイントをチェックしてみましょう。

1. 蜂の動きを観察して巣の位置を特定する

蜂は巣と餌場を往復するため、飛行ルートに一定の規則性があります。とくに、次のような様子が見られたら、近くに巣があるサインです。

チェックポイント

- 同じ方向へ飛んでいく蜂が何匹もいる

- 玄関や軒下の一角を中心に行き来している

- 飛行ルートの先に屋根・壁・植木・物置などの構造物がある

- 「ブーン」という低い羽音が続いて聞こえる

また、朝〜午前中は活動が活発になるため、観察に最適な時間帯です。ただし、風がない穏やかな日に確認し、絶対に巣へ近づかないようにしましょう。

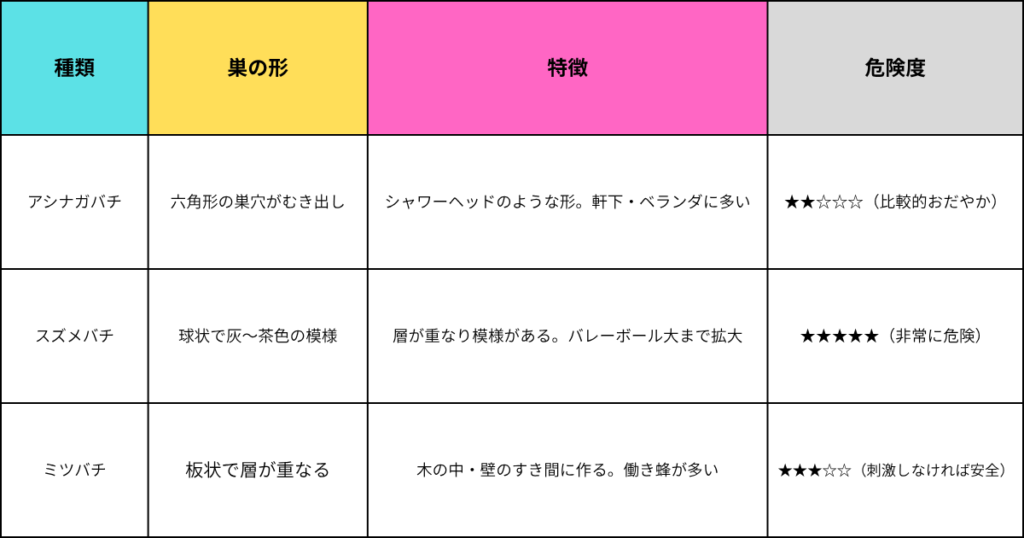

2. 巣の形で蜂の種類を判断する

蜂の巣は種類によって形状・色・素材がまったく異なります。そのため、見た目を知っておくことで、危険度の判断や駆除依頼の際に役立ちます。

とくに、スズメバチの巣は、放置すると数百匹規模に拡大します。そのため、「模様がある」「球体に近い」巣を見つけた場合は、すぐに専門業者へ相談しましょう。

3. 安全に確認するためのポイント

観察時は、次の安全対策を忘れずに行いましょう。

- 黒い服や帽子を避ける(蜂は黒を攻撃対象とみなす)

- 香水・柔軟剤の香りを控える(甘い匂いに反応する)

- 大声や手の動きで刺激しない

- 夜間・早朝の確認は避ける(暗闇では蜂が混乱しやすい)

そして、観察後はすぐにその場を離れ、家族や近隣にも知らせてください。とくに、スマホで3〜5m離れて撮影しておくと、業者への相談時に状況が正確に伝わります。

※フラッシュは使わないようにしましょう。蜂が刺激を受けることがあります。

4. 撮影データをもとに相談する

蜂の種類や巣の位置がわかれば、駆除の依頼もスムーズになります。そのため、写真を添付して相談することで、業者側が正確な見積もりや危険度判断をしてくれます。

👉 すぐに対応を相談したい場合は「蜂バスター」がおすすめです。

“見つけた瞬間”の冷静さが安全を守る

蜂の巣は「見つけた時の行動」で、その後のリスクが大きく変わります。

とくに、巣を見つけたら、「近づかない・触らない・刺激しない」が鉄則です。そして、安全を最優先に、プロへの相談を検討しましょう。

蜂の巣を見つけたときの初期対応

突然、庭や軒下で蜂の巣を見つけたら…

「どうしよう!?」と焦ってしまいますよね。ですが、ここで慌てて近づくのは絶対にNG。なぜなら、蜂の巣への対応は、刺激しない・離れる・任せるの3ステップが基本だからです。

そのため、以下のポイントを落ち着いて確認しましょう。

1. 絶対に近づかない!棒や水で刺激しない

蜂は巣を守るため、わずかな振動や音にも敏感に反応します。そのため、「少し叩いて様子を見よう」「水で流してみよう」といった行為は非常に危険です。

- 棒でつつく

- スプレーで遠くから狙う

- ホースで水をかける

- 大声を出して追い払う

そして、これらはすべて攻撃スイッチを入れる行動です。蜂は一匹が威嚇すると仲間が一斉に攻撃してくるため、逃げ場がなくなることもあります。

とくに、スズメバチは、防衛本能が強く、数十匹単位で襲いかかることもあるので、絶対に近づかないようにしてください。まずは5〜10mほど距離を取り、安全な屋内や車の中に避難しましょう。

2. 子どもやペットをすぐに遠ざける

蜂は黒いものや動きの速いものに反応します。とくに、小さな子どもや犬・猫は思わず近づいてしまうことが多く、刺傷被害につながる恐れがあります。

家族全員への周知が大切

- 巣のある場所に「近づかないよう」伝える

- ガムテープなどで立ち入り禁止の印を付ける

- 散歩コース・遊び場を一時的に変更する

そして、もし蜂が頻繁に家の周りを飛んでいる場合は、巣が2つ以上あるケースもあるため注意。日中は蜂の活動が活発なので、確認は早朝や夕方の明るい時間帯に行うのが安全です。

3. 駆除は専門業者に任せるのが鉄則

蜂の巣駆除は、素人が自力で行うには極めて危険な作業です。

なぜなら、防護服・駆除剤・逃走経路の確保など、専門的な準備が必要で、判断を誤ると重大事故につながるからです。

とくに、以下の条件に当てはまる場合は、必ず業者へ依頼しましょう。

- 巣が3m以上の高所にある

- 巣が天井裏・壁の中にある

- スズメバチ・大型の巣

また、自治体によっては蜂の巣駆除に補助金や無料対応制度がある場合もあります。「お住まい+蜂 駆除 補助」で検索して確認してみましょう。

初動で“刺されない未来”を守る

蜂の巣は、見つけた瞬間の対応で安全性が大きく変わります。

- 近づかず、刺激しない・・・◎ 安全

- 子ども・ペットを遠ざける・・・◎ 安全

- 自力で叩く・水をかける・・・✕ 危険

- 専門業者に相談する・・・◎ 最善策

そのため、焦らず、落ち着いて“安全な距離”を保ちましょう。その一歩が、あなたと家族を守る最も確実な対策です。

専門業者に依頼するメリットと選び方

蜂の巣を見つけたとき、「自分でスプレーすれば何とかなるのでは?」と思う人も多いでしょう。

しかし、蜂の巣駆除は見た目以上にリスクの高い危険作業です。そのため、正しい知識と装備を持つプロに任せることで、命の危険を回避しながら、再発防止までしっかり対応できます。

ここでは、専門業者に依頼する4つのメリットと、信頼できる業者を見極めるポイントを紹介していきます。

専門業者に依頼するメリット

1. 蜂の種類を見極めた安全な駆除

一口に「蜂」といっても、アシナガバチ・スズメバチ・ミツバチでは生態も危険度もまったく異なります。

例えば、スズメバチは1匹が威嚇すると仲間全員が同時攻撃してくる性質があり、素人判断では大変危険です。しかし、業者は現場で蜂の種類や巣の位置を正確に見極め、最適な方法と薬剤を選択して安全に駆除します。

2. 防護服と専用器具でリスクを最小化

蜂の巣駆除の現場では、防護服・防蜂ネット・専用噴霧器などの専門装備が欠かせません。そして、これらは一般人が簡単に入手できるものではなく、刺傷や転落事故のリスクを極限まで減らすための必需品です。

とくに、高所や屋根裏の巣では、脚立作業中に蜂に襲われる危険があり、装備の差が“命の差”になることもあります。

3. 巣の残骸まで徹底除去&再発防止

蜂の巣を単に壊すだけでは不十分。

なぜなら、女王蜂や幼虫、フェロモン(巣の匂い)が残っていると、再び同じ場所に巣を作られるケースが多発してしまうからです。

そのため、業者は駆除後に巣の基部や周囲のフェロモンまで完全除去・薬剤散布を行い、再発を防止します。さらに、巣を作らせないための環境アドバイス(光・香り・構造の改善)を行ってくれることもあります。

4. 安全性の高い薬剤で人にも環境にも優しい

市販スプレーの中には刺激が強く、ペットや植物に悪影響を与えるものもあります。そのため、プロが使用する薬剤は、人体・環境への安全基準を満たした業務用製品。

しかも、散布量や角度、風向きまで計算されており、二次被害を最小限に抑えるよう設計されています。

信頼できる業者の選び方

蜂駆除業者は全国に多数ありますが、「安い」だけで選ぶのは危険です。そのため、以下のポイントをチェックし、安心して任せられる業者を選びましょう。

1. 口コミ・実績が明確

Googleレビューや公式サイトで、作業写真・利用者の声・施工実績を確認。とくに、「駆除後に再発なし」「対応が丁寧」などの評価がある業者は信頼性が高いです。

2. 駆除許可・保険加入の有無を確認

自治体の「駆除業務許可」や「損害賠償保険」に加入しているかをチェック。そして、作業中の事故や家屋損傷にも備えている業者なら安心です。

3. 見積もりが明瞭(追加料金なし)

信頼できる業者は、現地調査後に総額を提示し、追加費用が発生しないよう説明してくれます。そのため、「電話見積もりだけ」「現地で急に料金変更」などは避けましょう。

4. 駆除方法や薬剤説明が丁寧

プロほど、専門用語を使わずにわかりやすく説明してくれます。とくに、作業工程や薬剤の安全性、再発防止策まで明確に話してくれるかが見極めのカギです。

“安さ”より“安全と実績”を重視!

- 口コミ・実績

- 許可・保険

- 明朗見積もり

- 丁寧な説明

駆除後に必ずやるべき再発防止策

蜂の巣を駆除しても、そのまま放置してはいけません。実は、巣の跡や周囲の環境がそのままだと、同じ場所に再び巣を作られることがあります。

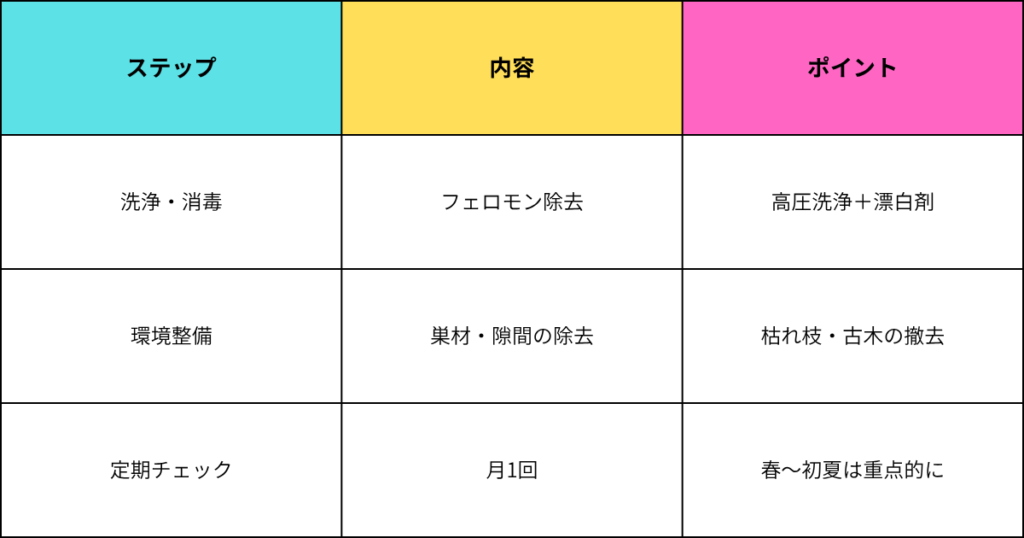

とくに、蜂の女王や偵察蜂は「以前の巣の匂い(フェロモン)」を記憶しており、ここは安全な場所だと再利用するのです。そこで、駆除後は次の4つのステップで再発を徹底防止しましょう。

1. 巣跡の洗浄・消毒は“最重要ポイント”

蜂が再び寄りつく最大の原因は、巣跡に残るフェロモン(巣の匂い)です。そのため、このフェロモンを完全に落とすことが、再発防止の第一歩になります。

おすすめの方法

- 高圧洗浄機で巣跡とその周辺(半径50cmほど)を徹底洗浄

- 仕上げに薄めた漂白剤やアルコールスプレーで消毒

- 木部や壁面などに染み込んでいる場合は、再塗装やコーティングで封じ込め

見た目がきれいになっても、匂いが残っていると意味がありません。「見えない汚れまで落とす」が鉄則です。

2. 巣材の除去と環境整備で“住みづらい環境”に

蜂は、枯れ枝・朽ちた木・古いフェンスの木材などを巣材として再利用します。つまり、これらが多い庭は「巣作りの素材が豊富な環境」になってしまうのです。

対策としては…

- 枯れ枝や落ち葉、古い木材を整理・処分

- 木製フェンスや軒下など、劣化部分を補修または塗装

- 雑草や密集した植木を剪定して、風通しを良くする

とくに、雨が当たらず風通しの悪い場所は巣を作られやすいため、定期的に点検しておきましょう。

3. 月1回の定期チェックで“早期発見・低コスト対応”

蜂の巣が最も作られやすいのは春〜初夏(4〜6月)。とくに、この時期は女王蜂が新しい巣を探すため、「初期の巣」を早く見つけることが最大の防御策です。

チェックポイント

- 軒下・屋根裏・倉庫・通風口の周辺

- 植木・垣根の中や裏側

- エアコンの室外機・照明の裏

もし、直径3cmほどの小さな巣を見つけた場合は、まだ女王蜂1匹の段階。そのため、このタイミングで対処することで、危険も費用も最小限で済みます。

目安

月1回・午前中にチェック(蜂は午後〜夕方に活動が活発になるため、朝の確認が安全です)

4. 防蜂対策を“習慣化”して寄せつけない庭に

再発を防ぐには、蜂が嫌がる環境をつくることが効果的です。そのため、ちょっとした工夫で、寄りつきにくい環境を維持できます。

すぐにできる防蜂対策

- 通気口・換気口・屋根裏の隙間に防虫ネットを設置

- 庭木の枝を剪定して風通しと見通しを確保

- 春〜初夏に防蜂スプレーやトラップを設置

(特に、昨年巣があった場所や軒下に重点的に)

とくに、蜂は光沢・振動・匂いに敏感なので、人工物を整備するだけでも効果があります。

駆除して終わりではなく、環境づくりが再発防止の鍵

蜂の巣を駆除しても、再び作られるケースは少なくありません。しかし、駆除後の3ステップメンテナンスを徹底するだけで、再発リスクを大幅に減らせます。

小さな習慣が大きな被害を防ぎます。

👉 今日から「蜂が寄りつかない環境づくり」を始めてみましょう。

まとめ:安全第一で“早期対応”を!

いかがでしたか?

蜂の巣を見つけたときに大切なのは、焦らず・近づかず・早めに行動すること。とくに、小さな巣でも放置すればあっという間に巨大化し、刺傷被害や近隣トラブルにつながります。

そのため、安全を守るために、次のポイントをしっかり押さえておきましょう。

要点

- 蜂の巣は放置せず、早めの確認と相談が基本

- 自力での駆除は非常に危険。防護服や薬剤を使うプロに任せる

- 駆除後は洗浄・消毒・環境整備で“再発ゼロ”を目指す

今日からできる行動ステップ

- 庭や軒下をチェックして、蜂の出入りや飛行ルートを観察

- 巣を見つけたら距離を取り、スマホで撮影して記録(近づきすぎ注意)

- 写真をもとに、【蜂バスター】に相談して安全な対応を依頼

ポイント

蜂は春〜初夏に活動が活発になります。そのため、「小さいうちに発見・相談」することで、費用もリスクも大幅に軽減できます。

👉 家族と庭の安全を守るために、今日から“蜂の巣対策”を始めましょう。

関連記事:

- 【庭で蜂と遭遇!!】その時の行動と対処法

- 庭の虫対策で注意すべきこと

- 庭の蜂の巣を安全に駆除する究極ガイド

- 【庭を虫から守る革新的方法】コンクリート活用で実現する快適アウトドアライフ

- 【実践】庭の害虫対策!自然派方法で美しい庭を守るテクニック

- 【美しい庭を取り戻す!】害虫駆除業者に依頼するメリット

- 【庭の蜂対策】効果的な方法と注意点!

- 庭の虫駆除業者の選び方とおすすめ業者!

- 【庭の害虫駆除法6選!】専門業者から自然派まで

- ニームオイル配合「バイオアクト-TS」の効果と使い方

- 【スズメバチ駆除は業者に依頼が安心!】庭の安全対策

- ハーブの力で虫を寄せ付けない!効果的なプランターの作り方

コメント